Scorpiris Synchronizität 蝎鹫尾共时 第十九章 戏如人生

第十九章

戏如人生

Life Imitates Play

主要坐标:布鲁塞尔联系,纽约,美国。

Bruxelles Connection, New York, America.

斯卡拉大剧院,米兰,意大利。

Teatro alla Scala, Milan, Italy.

邂逅理发店,瓦萨里湖区,月落城。

Chance Barber Shop, Vasari's Lakeshore, Moonlit City.

建议配乐 第一幕:Hindi Zahra, "The Beautiful Tango."

第二幕:Wim Mertens, "Iris".

第三幕:Corde Oblique, Luigi Rubino, Flo, "Su un dipinto di Giovanni Bellini".

...Ιρις...

这是一场美丽的舞蹈,代价是他们都为此付出了太多太多。

今天阿拉娜的心情像是她梳妆台前瓶瓶罐罐里的气泡一样,她的心中撑着一片云。

她和他在酒馆里随着音乐翩翩起舞。四肢是舒展的,威尔就是这样的人,在不工作的时候他放的很开。

“你今天的工作怎么样。”

“流程还是老样子,不过内容每天都不尽相同。” 威尔诚实地应答。

“我喜欢每天都做不同的事。” 阿拉娜嘟着嘴呢喃地说。

“这样你的每一天都是新的?”

“有你的日子,没有你的日子。” 这么说有些俗气,但是她依然这么说。

“那想来不是度日如年?” 他有些诙谐地说,脚步跟着曲调。

阿拉娜趁着乐曲打了个响指,“你猜呢,你才如日中天呢。”

“那可不是,每日钟情于审计。” 他调侃了一句。

“人可不能一天没有了法律。” 她做出观察,有些透析地说。其实也说不定。

“关键的位置,掌握的责任。” 这不是骄傲,很多时候他觉得这都是一种负担。虽然承受起来还算甘愿。

“你会成为一个大人物的。” 阿拉娜给予鼓励,“虽然你现在就做得很漂亮。”

我想这不是你我能说得算的。“我不知道你还有先知天赋。” 他开了个玩笑。

“是来自无业游民的直觉。” 她拉住威尔的手转了个圈,一边继续一本正经地胡扯。

“直觉型的自由职业者万岁。” 威尔将她接回臂弯里,飘扬地说。

“像大丽花一样开在黑夜。” 她藏起了一些难过的往事笑着说。

“本来没有味道,看起来还是散发着幽香。” 他也做出了一个还算敏锐的观察。“像是镜子里的人物。”

“嘘。千万不要对别人也这么说。” 空口无凭,证据不足,不过想象力和补充能力很充分。

“你看过Le vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri 吗?我觉得很适合你。” 他在说她是个千奇百怪的艺术家。虽然这牵扯的是别具一格的模仿艺术。

重要但是不够重要。不过这样说很可爱。"我以为你会说La Dame aux Camélias呢。" 头纱上佩戴山茶花的姑娘。

“我不知道你还会说法语。” 假如情况允许的话,您会成为一个很优秀的费尔南德的。

我不值得受到欢迎。她的工作很多都是走在暗处的。“你不知道的还多着呢。” 她提出邀请。

"那么说说看,我愿意交换买单。" 邀请自然而然地被接受了,威尔带他们移到了角落。其实有的时候公众场合是最安全的地方。

“我是钱眼里拣出来的。沟通良好的老板,退伍官兵什么的。”

这样。“其实我的故事挺无聊的。中产阶级,出身名门的老师,事业的激情,琴酒补剂。” 他温故知新地表态。“听起来安排得当。” “承蒙安排。您是在哪里驻扎?” “北非,原来是雾色山脉边缘。和狼人们一类交往。” 虽然原先是在中东。

这么说她不是属于幸运的少数。“这听起来很新颖。”

“很有波澜起伏的转折。” 她低下眼睛笑了,眼中的弧形镜片忽然很扎。“我在亚美尼安起的家。”

他注意到了她左手无名指上浅浅的戒痕,这应该是从转变前留下来的。"我曾经为了我的不配合付出了严重的代价。"

“很高兴你现在走到了这里。” 也很高兴能碰巧现在和你走到一起。

“看起来是不错。” 虽然这么说有不知好歹的无事生非的嫌疑。不过在北美大概只有要不像洛克哈特,要不像桑德兰这样会穿线的人才能活的很好。

看起来不错是第一步。她随着他倒退了几步,这好像是一种新式舞曲的步伐,每一秒钟都争分夺秒的。“你认为自己不会被认真对待。” 在这个年头,理想主义的人权律师就像流水账一样好受理。

“每一个还有心的律师都会这么承认。” 虽然不一定会这么说,或者被这么说。

“很好。还算有救。” 她高傲地评价,虽然唱歌般的声音带着笑意。“我以为你每天都会穿着手工西装,并且认为这理所当然。”

“可别这样。这是吸烟裤。” 他的铅笔裤被不良坐姿揉皱了,目前还被安置在干洗店。

“适合坐班,跳舞?不太适合。” 不是生下来就有赏饭吃,他懂得如何利用这种不屑。名利场,箭头领子的男人,派对和浮华世界。

“你轻浮的笑容就像新裁的裙子一样轻盈。” 他也对上了一句不褒不贬的话。集体诉讼和格调风格,骑脚踏车,高尔夫球,跳舞的生活方式。他发现她穿着网球鞋。

他动作有点大,口袋里的表链露了出来。“百达翡丽?真漂亮。” 假如她是第一次见到他,一定会评估他适应得很好。

“这是工作伙伴给的礼物。” 他有些无奈的说。

曾经我想什么也没有,现在你有了。“承蒙青睐,今天你结账。”

“那好,谢谢你揽下下次。”

他搂着她,这样就刚刚好。她将脸垫到他的肩上。音乐像是飘在了很远的地方。

他们对视。没有人将视线移开,阿拉娜咧开嘴一笑。她笑出声了。

Feeling is sensing, a sense of you.

感觉是感知,感触是你。

我的记忆是你呼吸的空气。My memory is the air you breath.

...Ιρις...

风华绝代的玩家和一帮忙得死去活来的老不死的闲散人士的精巧偶遇。

这是过气的企业家,职业骗子和正当红的私募。[1]

备受欢迎的,富有美丽的,神秘而迷人的。这样的手笔真够可以。

台上的众演员做出被恶魔戏法吸引入神的观感,台下他看起来过得很好的样子。至少身上水含量百分比趋向正常了。

来看墨菲斯托菲里斯剧目的看官有些不知道穿什么好,其实应该尝试比较休闲的,但是由于是首场众人都是早旧的盛装,和场上的五光十色产生诙谐的对比,有些不伦不类。

瞧瞧他们都堕落成什么样子了,评价别人的穿着。

靠近舞台的包厢给人一种张扬的审慎感,虽然拉尔斯开玩笑说这是有人滥用自由裁量权。要它说这是一场蓄谋已久的活动,虽然邀请信来的时候,菲里斯先生传话说海因里希将这件事留给你自己斟酌决定。

结果是怎么样,希拉自己将自己斟酌来了,这场魔界中立党和部分保守派人士精心策划的媒体运营画面,还换上了纯色的晚装西装而不是燕尾服。

构建完善的角色形象不仅具有美学价值而且具有很高的商业价值,还可以作为商业运作的媒介和形象代言。任何在中洲公众场合的出场,一旦情况正式,都有着经营性质。虽然给与了切入视角,落实观点还是交给各个不同的媒体来支配和渲染。

拉尔斯不紧不慢地抽着一只薄荷卷烟,他穿着一件修饰裁剪的弗洛克长礼服,看起来像是中性化的现代订制。脖颈上松散地系着白领结像是真丝宽松绑带一样,歌剧院禁止吸烟,不过好像没人能把他怎么样。

倒是墨菲,很不配合地穿了一套当前时兴的燕尾服,仔细一看是深的发黑的墨绿色。这个克洛西亚魔族好像是将头发打了蜡,在灯光下像是昏暗的绸缎。故事情节对他来说或许是一次重演。他戴着他最喜欢的怀表,据说是希拉亲自组装制作的万年历。

他走到哪儿似乎都在播报,他精通纸牌和日历的魔术。好吧不是日历,周围有玻璃屋的掌柜的有意可以帮衬着。还有客串制表技师的炼金术师。

不去理会精打细算的海因里希,他今天把这个当做和朋友在一起的娱乐了。开场前墨菲斯托好心情地轻声哼着曲调,虽然他将原版的男低音提升到了中音。

Жил, был король когда-то.

При нём блоха жила.

Зовёт король портного.

— Послушай, ты, чурбан,

Для друга дорогого

Сшей бархатный кафтан !

Вот в золото и бархат блоха наряжена,

И полная свобода ей при дворе дана.

При дворе хе-хе-хе-хе-хе блохе ха-ха-ха,

Ха-ха-ха-ха-ха-ха блохе.

从前活着一位国王

他和一只虱子搭伙过日子

国王结交了位裁缝

听着,您,您这蠢货,

为了我亲爱的朋友

做件天鹅绒长衫!

身着华服穿金戴银生活着我的虱子

然后它在皇宫里取得了全部的自由

在皇宫里哈哈哈哈哈,给一只虱子哈哈哈

哈哈哈哈哈哈,给一只虱子。[2]

"您的意思是谁是虱子?" 拉尔斯道出了这道送命题。

当然不是您,您是蜘蛛。而希拉连蜘蛛都不是。墨菲斯托菲里斯笑眯眯地想,“那就是智者见智咯。然后我听说,人们就指指点点。”

“人云亦云而已。其实没有云。” 希拉听起来今天是比较放松的样子。其实这首歌本来是写给女高音的,听起来好像是这样。

“我认为您旁敲侧击地一不小心将克里特主教给殃及了。” 拉尔斯笑着说。他眼睛真尖。

"哪里哪里。这不,一会儿我就向他道歉。" 墨菲斯托这才算看见他做了什么,非常没有信用度地承诺。

“我代替他接受了。” 希拉佯装无可奈何地接过话,这些年它代他接受了多少东西。

“那就好。一会儿再说。先看戏。” 这时舞台很配合他的拉开了帷幕。

乐池里传来的嘈杂的音乐,恢弘又挥霍的,忽然又转向温文尔雅起来,时而又浑厚响亮得令人作呕。这怎么能叫他听得风姿绰约,心醉神迷?

这有点像是在看哈哈镜。墨菲将脚翘起来,假装享受着眼前的美人们。其实他只是饱饱眼福而已。虽然这个想法可不能被拉尔斯听到了。可以随时读取甚至修改他人的意识,听起来不错,实际上是多么令人忌惮的能力。

我将您的过犯记下来了。拉尔斯递给了墨菲一个算是冰冷的眼神。

“承蒙您的爱戴。” 他用轻不可闻的声音回应,也不知道是为谁在说。

几只脑满肠肥的小天使被推了出来,它们脸上涂着亮晶晶的油彩,像是佩了钢筋的提线木偶。身后是结成块儿的浮动的云,随着和声悠然地移动。

滑头的曲调。他看到一个刻板形象悠游而上中断了这次基路博的集会,“梅菲斯特”穿着红衫红裤,拿了一把G小调奏鸣曲的小提琴,又将琴盒放在地上,像个正紧的流浪艺术家一样。上帝啊,何曾几时他也这么年轻过。

Ave Signor.

Perdona se il mio gergo

si lascia da tergo

le superne teodie del paradiso

Perdona se il mio viso

non porta il raggio che

inghirlanda i crini

dei biondi cherubini.

Perdona se dicendo

io corro rischio

di buscar qualche fischio.

Il Dio piccin della piccina terra

ognor traligna ed erra

E, a par di grillo saltellante

a caso spinge fra gli astri il naso.

poi con tenance fatuita superba

fa il suo trillo nell'erba.

Boriosa polve! Tracotato atomo!

Fantasima dell'uomo!

E tale il fa quell'ebra illusione

ch'egli chiama ragione.

(Act 1 Scene 1, Mefistofele. Composed by Arrigo Boito.)

啊,是。神圣的作曲家。第七天如此靠近太阳,有什么有意思的。

他们都伊卡洛斯好几次了,不还是低空滑翔在天上。虽然浮士德博士被潜规则地临场给人顺走了。这是痛心的黑历史呀。

墨菲斯托菲里斯兴致勃勃地看着“梅菲斯特”向头顶上不存在的顶头上司挑衅,虽然希拉觉得他目光颓废。

五彩纸屑和糖霜般的文化。像是药店出售的浅灰色枕套,利口酒薄荷糖。和其他什么的熨帖的东西。墨菲斯托轻松地想。开场白在天堂,月光在地狱,左手右手,左脸和右脸不一样。月落城欢迎你。只要你不是注册在契约文化。

“长着紫荆花的船停渡的岸边应该有一家律师事务所。” 看着戏中交叉询问的浮士德和恶魔,菲利斯先生对小浮士德先生说。

“我以为休闲和娱乐在上个世纪就分家了。” 针对某些人的茶余饭后的娱乐。希拉对此心知肚明,如果不玩儿的话,那就要被玩儿死了。

“哪里能这么说,” 墨菲斯托一笑而过,“娱乐是一种感触亲切的工作状态。”

“玩儿世不恭,玩儿心太重。” 这句话原文是拉丁文,拉尔斯轻巧地说着卷舌音,有人想要无视惯例。例如说,在中立党封地开个契约文化分公司?

“有人想要办放肆的案子了?那要去问一问祭司。” 希拉认为对于所有暗示月落城是遗落之地延伸的念头,都要想方设法地打着有理性的批判论点进行耐心的澄清。

菲里斯先生歪了歪头,轻咳了一声,“所以我才在问您呐。” CDFC枢机主教安置在家里的黑祭司。

其实战术位置是白子教士的伪骑士,呃,黑方白主教--它被即时更正了--只能非常官方地说,“黄昏城会有五十家以上的画廊挥金如土地赞誉您的赞助。”

“可是天天都是画廊。掮客,时尚人士,流行艺术家之流的。” 他翘着二郎腿挥了挥手,评价着他熟悉的事。“我的意思是,在这个年代非常重要的是,保持新熟人的通讯。”

小人才使用看似清新的话术继续老生常谈。"一旦通过律师资格考试,每个微不足道的陌生人都成了完美的新熟人。"

可不是吗。怎么有人还没有去考的兴趣。虽然说希拉的工作对这个不是那么的需要。墨菲斯托不住在心中絮语, “放弃甜点吧,不卖糖果了,我们可以去喝汽水而不是酒水,但是选择永远由我们来做。”

真正重要的选择从来不是在立法院或是您的律师事务所做的。“您让我们回到了80年后的加雪糕苏打水的售卖点。” 拉尔斯打趣地说。

那正是我的专长。“这我可就不知道了。日月如梭飞来飞去,背景板在变,时光一如往常。” 吃晚餐吧。墨菲斯托打开了内袋里随身携带的苗条酒瓶,在另外两血族不认同的目光下喝了起来。

有人又把灵魂悄悄走私进来了。这是对才开始实行的第五修正案的一种另类的挑战。嘿!是谁先在公众场合抽起烟来了。还是人类的烟。

烟是道具。在墨菲的默认允许下所罗门在他意识海里说。谢谢您的提醒。

看着第二幕第二场的盛况,他想到有人过着空虚但是不寂寞的,招摇撞骗的日子,并且自得其乐。路西法之吻的暗纹花衬衫,哥布林的烟斗(他刚刚戒了烟),黑森林精灵现做的黑森林蛋糕。还需要什么呢。

拉尔斯觉得这是世家子弟对于一种放浪不羁的处世方式的光荣化。他对于中洲对群魔乱舞的想象有些深度审美疲劳了,要是想找这种氛围,到各家议事厅里稍坐就可以如愿以偿。他坐在这里是为了完成一幅画,ICE, 月落城,HRC,不要混迹一谈。您瞧,表现主义的规范格式,不随意站队的典范。

虽然一层中前排潘城视角的名记对此不会写什么好话。不过言论自由嘛,路西法赞成他熟悉的言论自由。有些人习惯了悠闲地站在河岸边,而有些人则需要站在河床上。

作为一个明显缺乏什么政治立场的隐退人员来说,各为其政了了。

现在这个时间也是很有意思,恶魔去前台做正经事了,魔术师的狂欢节。拉尔斯记得他上次来中洲还是被邀请去听假声男高音的个人演唱会。就是一些花鸟蝴蝶的哀伤啦,木质金孔雀,被请到台上的鸽子什么的。至少中洲的舞美取得了质的进步。他有些心不在焉地想。

在每一出戏都看过了几遍之后,新的和旧的就渐渐失去了它们的标识,变得没有什么特别的区别。这是一种危险的倦怠状态。诺尔斯坦会这么说。[3]

戏台上人群起伏不定,气氛是污浊、欢快而忧伤的。据他所知,他们在魔界可没有这样,谁都认识谁的。狂欢发生在其他的位面和随从的阴影下。

浮士德学士应该来,这很合适,不过这样的场合他大概会躲在书房,然后在某一天的下午,买来几天后的报纸,配着中洲的红茶和第六天那家咖啡店的牛角面包,津津有味地看剧评。

墨菲斯托菲里斯下次给他写信时不会提到今天的戏目,在使用这种古老的通讯方式上,他们都是矜持的人。

Popoli, e scettro e clamide

non date al re sovrano?

La formidabli mano

vuota dovro serrar?

Non t'adirar,

or t'ubbidiscono ciel, terra e mar

Ho soglio, ho scettro

e despota son del mio regno fiero.

Ma voglio, il mondo interno

nel pugno mio serrar.

Entro la pentola corri a mischiar.

Sopra la pentola corri a danzar.

Ecco il mondo vuoto e tondo.

S'alza, scende, balza e splende.

Fa carole intorno al sole.

Trema, rugge, da e distrugge.

ora sterile, or fecondo, ecco il mondo.

Sul suo grosso antico dosso

v'e una schiatta sozza e matta.

Fiera, vile, ria, sottile,

che ad ogn'ora si divorsa

dalla cima sino al fondo del reo mondo.

他闲闲地看着台上一群神色各异的人在抢梅菲斯特手中的气球。他的眼睛很好,这么多年没有什么能改变这一点。有什么值得庆祝的呢?每天都有人在狂欢。

每个人都有着自己的计划,而他选择的职责是有选择性地更好地优化和完成他们的计划。

其实与其说是有理有据的计划,不如说是主观臆断的愿想。气球破了。

台上和台下的看客混迹成一团,掌声和虚假的欢呼声交相辉映,让心情随着灯光效果忽明忽暗。一阵虚构的惊叹。明亮的,灿烂的,喜悦的,一群容光焕发的傻瓜。墨菲斯托自视甚高地想,不过他礼貌地并没有将这些体现出来。

他从来没有想过再去经历年轻时期的人和事儿。新鲜过后,然后就是后悔吧?后悔没有买到的东西,没有娶过的姑娘,没有去过的地方。

墨菲斯托忽然想到,他的天使一个为了读书不再理他了,另一个为了什么不再停留。只是原文不是玛格丽特和海伦,而是伊卡洛斯和帕里斯。

不过他的帕里斯没有像玛格丽特一样毒死自己的孩子——恰恰相反的,他将自己将孩子带大了,并去和上司请罪了。Pieta! 从此爱不再有怜悯。像是个孤独的旅人,走在故地的路上。

爱情像只受伤的麻雀一样,飞走了。他的卡门继续在天堂看家,过着和艺术史学家在一起的奢侈生活。

非常应景,这好极了。

像个明星纵火犯一样抓住今天。今天是他坐庄。

“每个人都应该最终成为自己的主人。” 一句辛辣的评价。

“请告诉我更多的。” 拉尔斯意下认为,对于这种纸上谈兵的文字游戏听听就好。

“例如说,死者不死,听者有意,上帝不在。”

“以上这些状态在现实中的比重微乎其微。” 勒托里亚亲王有些不以为然。

“所以才要将休闲娱乐发扬光大啊。” 他在昏暗光线里笑得很不客气,不安定得光彩照人。

“这样才能逃避不无关紧要的话题?” 拉尔斯假意着发出挑战,因为知道他在哲学上辩不过他,所以墨菲才愈加得想试一下。

"近视眼镜,不寻常的表演,轻如鸿毛的壮观场面。" 他一点儿也不给留面子地指出了海因里希对于自己眼睛织造的谎言,还引经据典地使用了一些陈芝麻烂谷子的事。

“精彩的现象政治,不出所料,出乎意料的预料之中。” 因为在场的人很多,他不想让维瑞戴尔一边竖起耳朵旁听的书记员--哦不好意思是社科记者--引起不妙的反响。

“也就是稀松平常的奇观社会经济学和诸如此类的绮思妙想。” 希拉唐突了一句。他对谁认为谁是谁的主人无所谓。

也不知道是谁在斯克伊瑞斯的会上对废除血奴投了赞成票,还在投票之前运作将程序制定为了公开的记名投票。拉尔斯饶有兴致地回想。虽然知道必将通不过的反叛。

怎么说话一股玛格丽特,青梅酒和汽油弹的味道。墨菲斯托这样想。“那是有人想继续行进主人的职责和权利吧。”

“话可不能这么说。” 这是正确的猜测。

“话可不能这么说。” 这是狂妄的猜想。

菲里斯唯恐不乱地在包厢里暗示费舍尔的身份有问题,被希拉直接阴阳怪气地顶了回去。

这是一个永恒的问题,这些转瞬即逝的对话。一不小心就被在脑后记录下来,放置在一边,然后在不经意间忽然出现在今后的回忆中。像是水火不容的元素精灵,眼前又有了更新鲜的事物,一个瞬间之后这个念头又被抛在了脑后。

有的时候他想消失在夜里,这些永不停歇的夜。

“您愿意和我打个赌吗。” 看到这儿菲里斯先生临时说。

“您是想赌战争什么时候开始?还是什么时候结束?” 他们都知道,维多利亚的繁荣持续不了多久。以及牵强的和平。

“您真了解我。不过既然这样,我想推测的是,究竟什么时候乔万尼才会拆冯克里特主教的台。”

“那这个不用说。筹备工作已经做好了。” 几位久违的编剧已经就位,演员也选好了各自的角色。

谢谢您的消息。虽然知道它不会无偿给他喂消息。“哎呀,那真是可惜。”

“乔万尼是一个跳板。” 它很好奇桑德兰想走多远,如今已经盘踞在美洲的势力又允许他走多远。

“有人在冰上花样滑冰的时候还要兼顾高台跳水。” 虽然拉尔斯认为普鲁士地区的轰鸣才算是花样滑冰,有时候板块战争就像是版权争夺。德法战争也才结束,没有停歇的时候。

“Revanchisme是要不得的。” 也不知道希拉是说给谁听的,对于血族来说这个包厢一点儿也不隔音。就算是作为一个借口契机。

“这或许是对于封地精心策划的修正主义。” 拉尔斯不可置否地双臂交叉抱住说。

他给他们两个叫了两杯雷司令,又给墨菲斯托点了被他常喝的勃朗蒂的干白。希拉不能再被看到喝加了不知道是什么料的起泡酒的样子了。

它今天没有用增龄药剂,也就是他记得的二十岁出头的样子,高鼻深目的,眼睛比之前大了一点儿,微微上翻的嘴唇显得很倔强。

不承隔夜的情,为了希拉这句话他要给克里特主教一个惊喜。就看他能不能在眼前耳边过眼云烟似的乱象中捕捉到了。

“乔万尼究竟最终还是家族企业。” 抒情主人公不免有些遗憾地说。人类不了解命运,因此,他乔装打扮成了命运。换上一副不可一世又不可理解的面容,这才是戏剧艺术!

一句话,费舍尔,梅丽莎,梅瑞迪斯。尽情渲染下去吧,对于卡帕多西亚传承这么感兴趣的诸君。

“所以说,轮不着儿外人的份儿。” 希拉直接顶了回去,这个舞台效果专员的话实在太多了。它凝神看着下场神情微变的教士,它曾在洛林花园和他对话,后来他终于理解了。

“又找到了一个珍奇动物。” 也不知道是在说谁。那小子就算现在的状态,也算是个聪明人;聪明,要么否定自身(貌似正在做),不仅如此——那么就需要付出很高昂的代价。他只需要混乱。菲里斯先生想好好地玩味一下这个伟大的时刻。

“对了,所罗门阁下最近还好?” 听说菲里斯这厮最近就Lex Solomon在月落城中洲封地的施行问题搞得焦头烂额,就差支使手下小喽啰到立法院上,施法和所罗门那只自我感觉良好的小龙秘书·兼·他前男友现配偶大打出手了。对于这些陈芝麻烂谷子的八卦拉尔斯总是还提得起兴趣。

“巧了。所罗门最近和路殿下走得比较近。” 菲里斯不可置否地耸了耸肩,似乎对乐池前正襟危坐的孩子他妈比较感兴趣,这大概是他们近世纪距离最近的一次接触了。[4]

“您说的话色泽很靓丽。” 拉尔斯官方回话了,他依旧是淡淡的表情,叫人看不出什么信息。

“那可不是。这毕竟是我的活计。”维护生机的修习所在。

"观点被收到了。" 消极攻击的方式。

“贩卖观点是我的主要成就。” 他把这句话当成了赞赏,事实上也是这样。

“我以为您在贩售的是奇幻的新奇。” 快速变幻的,小而廉价的案例迎合了人们对新颖和独特性的向往和追求。

“也可以这么说,” 菲里斯一点儿也不介意,“我们(契约文化)注重探索方法的新意。” 他将酒杯在手里转了一圈儿,“不像某些人,继续完成着激进而古板的,古典化的事务。”

被认为是价格高昂而古旧的的某人对此只能一笑而过,“现阶段我认为是小心翼翼的,新古典主义的革命。” 虽然有时它和周围的人都陷入了新古典主义的怪圈了。严丝合缝又庄严高妙的。

“革命这个词需要小心使用。” 拉尔斯将它的小心思扩大化了。事先准备好的变革怎么样。

“好的我需要更正,是小心谨慎而激进的,对于新想法的预付。” 虽然很多情况下是对于有所幻想的过去的一种透支,希拉有些无奈地想。

其实他觉得勒托里亚所做的事是对于进展的一种技术性的勾引。“有技巧也有激情,很不错。”

“谢谢您的赏识。” 它略带讽刺地说,说不定不久的将来墨菲在HNC也需要做出类似的,不具吸引力的活计。“在不断的死亡中获取经验。”

"记忆是一种相异性的回溯。" 所罗门同意道,其实从精神分析角度来说,这被称为一种相似而不同的他者性。可以被量化的双重体验的质变。

"天啊,我想雪莱和布莱克了。" 墨菲斯托追忆说。

“我以为您是一个更弥尔顿些的人。” 经验表示了掉落的世界。

“我的原罪是我不愿意相信。” 墨菲斯托有些夸张地说,他的第一个官司就把自己卖了。虽然价格和反响挺好。

一个不管不顾的人文主义者。"这是讽刺还是幻想。" 看着台上台下聚散合离的人群,希拉观察道。

“我们当下拒绝和罗曼蒂克的怀疑论者进行哲学理论和猜忌的思考。” 墨菲斯托菲里斯的辩证法。何况对方是个悲观的虚无主义炼金术师,这三项条文哪一个都挺要命的。

“如您所愿,如您所想。” 虽然客观现实和主观现实都不那么映衬您的想法。希拉继续观望。

这难道不是个浪漫又愤世嫉俗的冷嘲热讽么?拉尔斯并不打算介入这段谈话。

他们纷纷成为了神秘的解集,像是被施了魔法,像是被施魔法的同时正在向其他人施魔法,这些轻浮的幻象。

魔法是血腥的非事实,法师模仿魔族和伪装恶魔,虽然在他们的活计中他们并没有承认自己被无色无痕的精神力进行了速写和画像,他们驱动和取得的是不可穿透的,不可思议的面具和心迷宫。

至于人的形象,它被去质量化,成为了只是作为分类的混乱混沌的东西。精神力的转换成为了只是拥有,一个抽象的思维概念。法术暗示着明确的代表性。

他们是恶魔也是法师(虽然幻术师是法师吗?),而且很长时间都需要在两者之间寻找到一定的平衡,这种平衡是不稳定的,就像是台上恶魔在手中端平的红气球。

是对现实的篡改,调控,也是玩弄。是叙事化的逻辑非逻辑性的体现。对于浮士德的旁观,众人的激动欣喜,他们脸上像是带着冷淡而热烈的面具。

他看着人群像是集散的端点一样。魔术将端点聚合成可怖的整体,“工业革命使灵魂转化为躯体。” 拉尔斯呢喃地发表歌剧评论。

“而叙事变革使灵魂实体化。” 虽然叙事手段是玩世不恭的。不过这不能怪贝洛兹。

“现代设施使灵魂主体意识上消融。” 墨菲斯托做成了一个预言式的发言,虽然这种寓言诗般的体会被另外两位礼貌地不予理会了。因为这是对于异见的异议。至少可以被认为是。一筑有毒的树。[5]

“我不这么认为,无意识的灵魂被自行消解了。” 这句话需要品味一下。至于那些刻板的、僵化的事物。

“通往地狱的海关官员这么说。” 菲里斯先生笑眯眯地嘲讽。

“那是一份危险的闲职。” 正值是做这些,拉尔斯懒洋洋地想问题。其实这让他想起了伊万杰林上的一篇政治经济哲学文化的论文,主要论点是在魔法的观念消失之前,政治,哲学和(经典)艺术是切分不开的。

希拉暗中表示说是基质的化合整体。他们这样联络得久了,偶尔会想到一起去。

“令人敬佩的,至关重要的工作。” 墨菲斯托口是心非地恭维道。吃力不讨好的,限制迁徙自由的高层活计。

“要是我们大多数都这么想,我的活动会空闲很多。” 拉尔斯若有所思地承认。实际上他的思维已经从眼前的话题绕到了许多个平行续演的课题上了。“我们”是一种相对官方的说法,出现在新闻稿上,这有助于实现恶魔和魔族贵族令人乏味的同化;玻璃屋研究和开发部和皇家图书馆上轮研讨会的项目,主办方负责人对梦魔贵族比较亲近......

您承担着能者多劳的遗憾。希拉一点儿也不这么认为。阿诺河淹了几次,甜蜜的创作激情,和不住影响创作激情的工作。不过他什么都没说。

中场休息开始前,桑德兰忽然回头看向包厢那层,他产生、并很快压抑了下去一种想法,希望得到不可能得到的东西。事务,如同如今的这种时态,似乎满足不了他了。

恰好他有这种手段,能够将他从这种状态解脱,就像他曾经为教众制造真实。不过那又怎么样呢?他并没有将这个意愿坚持到底。

不见得。疯王希拉?他见识过,可是,他的这位亲王并没有完全疯。在它身上,他最看不过去的,就是它清楚自己要什么和要做什么。

希拉威胁到了他更深一层的东西。这是他不愿容忍的。

它精却地和桑德兰交错地注目,他似乎区局于心悸和心凉之间。这当然不是个好状态,却又有所改良。

希拉短暂地颔了下首,就侧头继续与陪客交谈了。

很快认识的人与和伙同不认识的人开始礼节性地聊天了,轻言细语,高谈阔论,有什么不同。律师先生事先被几个亲切的同行叫走了,正在握着特调红酒谈着什么业界新闻和业内趣闻。

“冯 克里特侯爵,” 青年学者好像是要做足全套,他率先过来行了个礼,“想不到可以在这里碰见您。”

他起身把礼行了回去,“真是巧了,理查德森博士。”

“剧目到目前怎么样?”

“熟悉的梗概编排得耳目一新,不由有些令人期待。” 只是时间有点久了,而剧组和观众都还没准备好接应。

“令人期待是了。” 博士同意道。阿里格自己填了歌词是不错,添的理查德的元素也还需要改改。不过听起来很年轻,内容轻浮但是有点新颖。

桑德兰和他中肯地说了几句戏,主要集中在歌德诗篇的翻译和沿用,学者还夹杂着提及了关于浮士德的传闻。

侨居奥地利的音乐学生认为博伊托这次的尝试很前卫,虽然他好像没有直接说。“这样说或许有点奇怪了,我认为到此为止还不错。” 他比较期待词曲家接下来的作品。

菲里斯在上面挑了挑眉,又举杯喝了口看起来像是酒的饮料。

“对了桑德兰,你最近还好吗?” 加布体贴地代问道。

他随之笑而不语,微笑着点了一下头。

“多好啊,那么,我为你感到高兴。”

“谢谢你这么说。现在我可以为自己的工作得到更多的时间。” 他避重就轻的客套当然被原谅了。

“说起来,我也很乐意为自己和工作腾出时间啊。” 理查德森甚至做了一个变戏法抛球的手势。他本来可以少做近三分之一暗面工作的,不过都过去了。

这时铃声轻响,观众们礼貌地暂别,坐回席位静待下半场的延续。

群魔乱舞摩肩接踵的时候已经过去了,台上是一片喧嚣过后的沉寂。

Corsi attraverso il mondo e i miraggi.

O canti, memorie d'incanti e di glorie.

ghermii pel crine il desiderio alato!

quidate a ruina quell'animo altier.

Hai bramato, gioito e poi bramato novellamente.

ne ancor discesti all'attimo fuggente:

"Arrestati, sei bello."

Ogni mortal mister gustai.

Il real, l'ideale,

l'amore della vergine,

I'amore della dea...si!

Ma il real fu dolore e l'ideal fu sogno.

Giuto sul passo estremo

della piu estrema eta,

in un sogno supremo

si bea l'anima gia.

Re d'un placido mondo

d'una landa infinita,

a un popolo fecondo

voglio donar la vita.

Spiar voglio il suo cor.

Sotto una savia legge

vo'che sorgano a mille genti e gregge

e case e campi e ville.

Ah! Voglio che questo sogno sia la poesia

e l'ultimo bisogno dell'esistenza mia.

(Act 5 Scene 1, Mefistofele.)

他冷漠地看着喧耀退出,隐约感觉到了一种对旧事物消解的不安。

这显现出了他们这种族群特有的,委婉的专断。只是他们选择受害人/受益人的方式比较挑剔和恰好具有法律的代表性,让他们肆意但是不妄为,让交换具有了不可交易性。

Fungible: 可取代的。Fungi在拉丁语系的词根里的意思是“去表演,去鉴赏。” 希拉想要的是桑德兰的肉体和灵魂,却恰到好处地忘记了桑瑞亚的灵魂本来就是他的。

而他的有一部分注定属于海因里希,就像是墨菲斯托在危机时刻会传讯请他来获得帮助一样。

虽然后者至今还没有履行作为好友的职责。他们对此都心知肚明。

其间旦暮闻何物? 他提供了一种服务:具有装饰性的功利作用,用于液化和流动化不同方面的关系。

在迷幻的舞台上梦境和映像不仅仅被认作是事物的预兆,而因为他们的相似度和名字连结在一起。法术就像科学一样沉迷于结果,却意在通过艺术模仿或代表来追求它,而不是通过与客体距离渐远。

墨菲斯托认为他们三个都是沽名钓誉,沾沾自喜的伪装者。虽然他很确定拉尔斯会论述他们像是去逻辑化的,有立法资格的主体。

(听到这种想法拉尔斯想表示的是,) 他们都是曾经厌弃,曾经被遗失的,虚无缥缈的主体。

拉尔斯发现希拉身上带着一种不容置疑的,令人忧伤的犹豫。而他意在将这种优柔寡断消弭化解掉。然而荼靡。[6]

他们还剩下什么呢?虽然这样定论有些早了:这是迷幻的幻灭,涵盖了不断重复延续的毁灭和重组。

...Ιρις...

“桑德兰先生,今天你想打造什么?” 西尔维来到软椅前,兴致勃勃地说。西尔维很明显是个代号,不过他们互相尊重,一直没有问名字。

“嗯,我希望这里打薄一点,修理一下。” 他提出了微调的请求。

这挺少见的,不过他的头发都快长到及肩的地步了。“那没问题,长度上你怎么看?”西尔维打量着他不好打理的柔软卷毛,为其喷上了保湿喷雾,又使用了个烘干术将发丝处理成了新鲜欲滴的程度。

“最好可以保持先前的样式不变。” 他不想在多事之秋的分水岭上过度地使媒体关注他的头发,因为这样的事以往确实不是没有听说过。

“好极了。那我尽量。” 虽然在长度上他经常被反馈为是下手太重,不过对于冯·克里特执行官的形象管理他自有一番见解。他需要和煦,标致,提高信任度。所以一直以来脱离不了他偏分微卷的经典款式,这些年来一直变动不大。其实要他说假如没有外在要求的话,他现在这种长度最适合他。从脸型到气质上。

“那么提前谢谢您。” 他优柔地说,提醒今天没有剩余的对话需求。这个暗示被一声轻哼之后接受了,西尔维也愿意专注于打理他的头发。

桑德兰用余光注意到他旁边亭亭坐着一位小姐,其实也很难不注意她,古铜色的头发有火红的光泽。他听说过她,不过没有想到可以在月落城内见到。

“桑德兰·勒托里亚主教。” 真是巧了。

“您认出我了。这位是波士顿的露辛达小姐?” 马萨诸塞州没什么人没有听说过她,虽然她离外交官,交际花和名媛一类相差甚远。

“很难不认识您。是什么风把您吹来啦?”

“日常维持。” 他笑着说,“很高兴在这儿见到你。” 假如一位新晋的乔万尼出现在这个场合,那么说明她已经取得一定程度上的成功了。虽然这样说有显得世俗的嫌疑。

“是嘛。我呢,是希望开创一种新的生活。” 新发型,嗯?

“这是一个好想法。我能问问是怎么推演到的么?”

她似乎也不介意的样子,其实这也没什么大不了的,渐渐打开了话匣子。

”对于那桩涉及到33人的案子您知道什么?“ 她有些没头没尾地问。

桑德兰回忆了一下,那大概是一百五十年前的事了,因为连环弃尸案出现在了费尔南德的领区附近,”大致知道一点基础情况,那是发生在新奥尔良?“

“嗯,虽然当时大致上可以确定是谁干的(钱德勒·维图里那个臭名昭著的酒鬼和赌徒),我们一定要查清到底是谁该负责。”

“可是在有争议的封地受到了质疑?” 西尔维竖起了耳朵,而桑德兰有所猜测。

“在北美的封地受到了质疑,” 她很体面地回答,“有人很不喜欢我们这种劲头,还有人叫来了血猎。四人围攻,烈火燎原,紧急救援之类的。最后在好容易回到安全屋之后,阿诺德小叔给我和他都用了乔万尼的血。”

在那时候将猎人重伤不治是一种广为使用策略,他知道行事松散的美洲猎人协会对这种突发事件的处理不以为意。“对于发生的事我很遗憾。” 桑德兰做出表示。其实他的意思是,欢迎来到乔万尼氏族。

“不用。公会里很理解。现在我已经做到协会的通讯代表了。” 这是类似对外组织情报部的部长的职位。

“那么恭喜你。” 他不会吝啬于对于愿意放弃在法师协会子承母业的新生代的欣赏。“可以做到想做的事是件很有幸的事。”

“谢谢你这么说。我也这么想。”

"康纳那孩子现在怎么样了?" 虽然他已经预先知道了答案。说起来也挺有意思的,他曾经有在捕猎的时候和协会年轻的猎人有过一面之缘,他当时放行了,虽然脸上有些青涩的不屑一顾。

“他呀,” 露辛达扭过头去,“他在哪儿还不都是吃得开。后来转族到东欧去和狼人混啦。”

“原来是这样。听起来很适合他,那倒也不错。”

“可不是吗。” 过了一会儿她又说,“我以为凯文和您说过我。”

“费舍尔小先生有他自己的生活。” 不用担心,那是因为他是个很自我的人。

“好像是这么一回事儿。” 所以看起来确实如此。

“这么说,我在不加勒斯特可能会碰见康纳?”

“或许吧。” 露辛达耸了耸肩,她新染好的头发这时候被吹完了,“谢谢。” 她对女造型师说,又转过头来率先告辞,“很高兴和您谈话。”

“我也是。那么露辛达小姐,注意安全。” 桑德兰轻声提醒,魔党范围内对吸血鬼猎人可不是那么友好,就算是刚刚被承认了中立党氏族籍的也是一样。

“谢谢,我会的。” 叫人不省心的勒托里亚血族。

“您是个悉心的人。” 这时候在陷在一旁边角的沙发里等候的血族说。他的头发也真是改剪了,凌乱地挡在眼前。

“谢谢您这么说。” 桑德兰转过身,对阿斯特里克斯说,他似乎也是来找西尔维的。“Shadow transcends,天蝎座阁下。”

“渡鸦啼鸣,冯克里特执事。” 他径自换成了德语说,一针见血地指出,“您是来找瓦萨里·瓦萨里的吧。他去找据说是伊萨克·瓦萨里幻境之书未发表的手稿了。” 而且是志在必得的,虽然他估摸他找不到。因为原件在他书房的古董书桌抽屉里。

他今天来是想巧遇一下瓦萨里的瓦萨里,其实La Chance是瓦萨里的非常规社交场合之一。“被您发现了,这么说亲王是在噩梦交易市场?”

“在拍卖行收破烂哩。” 他轻快地说,也不介意这话传到了瓦萨里的瓦萨里哪儿有什么反响。

“我以为这样的珍品通常会出现在苏士博格拍卖会上。” 他这么说。桑瑞亚认为是因为希拉因为这个家伙取消了一次他们两个事先约好的见面的缘故。

“可不是吗。您要是有空的话可以帮衬一下黄昏城。” 他倒是也不介意的样子,顺着话题说了下去。

“假如我有空的话,我会的。” 对于黄昏城意图脱离中立的事他有着自己的见解,这种争执往往是由内而外引出的。

“也是,对于无理取闹的要求的处理您应该比较擅长。” 比起希拉来说。这时候侍应生端来了杯不加料的酒,他低声说了句“谢了”,将玻璃杯捧在手里大口喝了起来。

“有些人会这么说。” 对此桑德兰不可置否。

“想听故事吗?” 他知道他自己喝多了,不然也不会对着克里特主教多话。不过该说的还是要说。

桑德兰眨了眨眼,“愿闻其详。”

他通过阿富汗领主的只言片语拼接出了以下内容,

叙事背景:中洲一战暂时告一段落之后,黄昏城内部出现了谣言,说这座避税的建筑师和艺术家集市是被恶魔掌控的。黄昏城高层集会时被聚集在议事厅外的人声鼎沸的盛况惊醒,诸人到室外的广场上应答问题。

"教皇": 肃静,肃静一下。会议将继续举行。

希拉(无奈的):请问那您们是想要怎么处理?

台下的人声:从议事厅的位子上下来,驱逐恶魔!

希拉:伊撒拉夫,谢谢您的反馈。

伊撒拉夫(他上杆子了):还有,离伊萨克爵士远儿点。

希拉(尖刻的):您中肯的建议我会考虑的。

我是在台上滞留了太长时间了么?不是从第二季伊始就取消资格了议事厅的议员席位?

天蝎座(唯恐不乱的):嗨,这个问题看起来很不好处理,大家冷静一下。

莫特尔:不是来自你!

阿斯特里克斯:说得有理,那么您怎么认为?

莱利昂(开个玩笑):开个玩笑,可以参考焚烧女/男巫师和总审判所的火刑架。

莫特尔: 我的意思是说,这件事总得给大家一个交代。(讽刺的挥手)黄昏城是月落城还是遗落之地的?

我们中有人和信理会的很熟吗?

希拉(若有所思的): 您们的意见都很精彩。(非常精确的发言) 没有刻意向圈子里说明我最近的属性和籍贯动向,是我的问题。

台下的人声:您承认不就好了?

同样是台下的人声: 反对恶魔!有人借第四天领主上位!

约泽尔:哪一位第四天领主?

伊撒拉夫:不是诺尔斯坦先生的哥哥嘛。

约泽尔:啊,那是很久以前的事了。

伊撒拉夫:就你也知道?他们之间现在还有关系、

埃登(插话师):不是文艺复兴时期的事了吗?

但以理:无限延长的文艺复兴。

伊撒拉夫:那是。只顾着复兴月落城了。怎么能有人在三个位面都有正式席位。

寒冰格尔:那不是人家活得久认识的人也多么。

但以理:话是这么说,在黄昏城的现今情况,不行。

"教皇"(擦汗): (再这个样子我都要命不久矣。) 瞧,这样多好,大家满意了吗。

台下的人声:不行!涉嫌跨界洗钱和灵魂贩卖,罄竹难书!

寒冰格尔:就是,况且他和墨菲斯托菲里斯关系还那么好。From Pravada, “所有的驻地公民和旅人都在不知不觉中,成为了资本和资源的盘中餐。并且无意识地心甘情愿。”

塔里克:艾诗格尔,你够了。(不就是上届风系法师的资历评级被高人一等了没过吗。)

寒冰格尔:恶魔血族(原文Devmpire)的大弟子没资格在这个场合说三道四的。

被打上恶魔标签的希拉:"... ..."[7]

塔里克:我的意思是,您涉嫌在传低级趣味的闲话。

艾诗格尔(见风使舵):那(也)是我的问题。

塔里克:您知道就好。

希拉:事到如今我觉得这个临时记者招待会也开得差不多了,大家尽兴了?(顺势离席)。

台下的人声: 没有!希拉·阿布雷考特,说得就是您。您给我们回来!

莱利昂:这事要查清楚了。

天蝎座:几百年的糊涂账。

“教皇”:阿斯特里克斯,怎么连你也唯恐不乱的。尸体农场的买卖丑闻还没得到详实的解决呢。

台下的人:还有这回事?!还有您,“教皇”大人,不要转移话题。

天蝎座(无所谓的):我很确定的是,他们都得到了详实的结局。

维瑞戴尔记者:等等!在您走之前,请解释一下聚焦试剂的成分问题!

希拉:这不是显而易见的吗?您想知道什么。

维瑞戴尔记者:我的意思是说,请您解释一下对于黄昏城本土灵魂被检验出现在聚焦试剂中事件的始末。

希拉:不好意思,做成黄昏城内部消耗的聚焦试剂的,是考虑到时间用完了无意出城的艺术家和手工艺人自愿匿名捐献的稀有资源。(它想了一下还是补充道)正如他们在创作共同(creative common)的公众范围的作品一样。

好事记者(正当提问):可是城主,您是在说你不是恶魔吗?

时隔今日,它为什么还需要为自己辩解?[8]

希拉:(顺利离席)。

台下的人声:惊心动魄,伤天害理!

帕斯卡:让我们联合起来,抵制聚焦试剂!

台下的人声(群情激奋):抵制恶魔掌权,抵制聚焦药水!我们的命运属于自己,黄昏城是黄昏城的!

真实的城主·兼法人诺尔斯坦(这时站了出来):城主我是。好了大家注意一下,都快去回家吃饭。有人要喝茶么?还是咖啡?

台下聚集的投诉人士反应了一下,立刻转言道: 诺尔斯坦阁下,欢迎来访黄昏城——我们爱您![9]

“好了。您看怎么样。” 这是西尔维完成了他的新发型,将罩衣的蝴蝶结解下来,衣摆“嗉”地一声拉走。

“光彩照人啊。” 天蝎座在一边不藵不贬地说。

“承蒙您的欣赏。” 从全身镜中打量了一下自己,桑德兰并没有这样觉得。他请西尔维将今天的份额记在账上,站起身,“谢谢您的故事。”

“谢谢您的酒。” 这个在战争时期不管事也不办事的奥地利学者这样说。他们之间没什么交情,也谈不上没有交情。

现在他要在逢年过节也给“朋友的朋友”置办礼物了吗?在从传送阵离开月落城的时候,桑德兰这么想。

[1] cf. Oscar, Amal, and my string instrument.

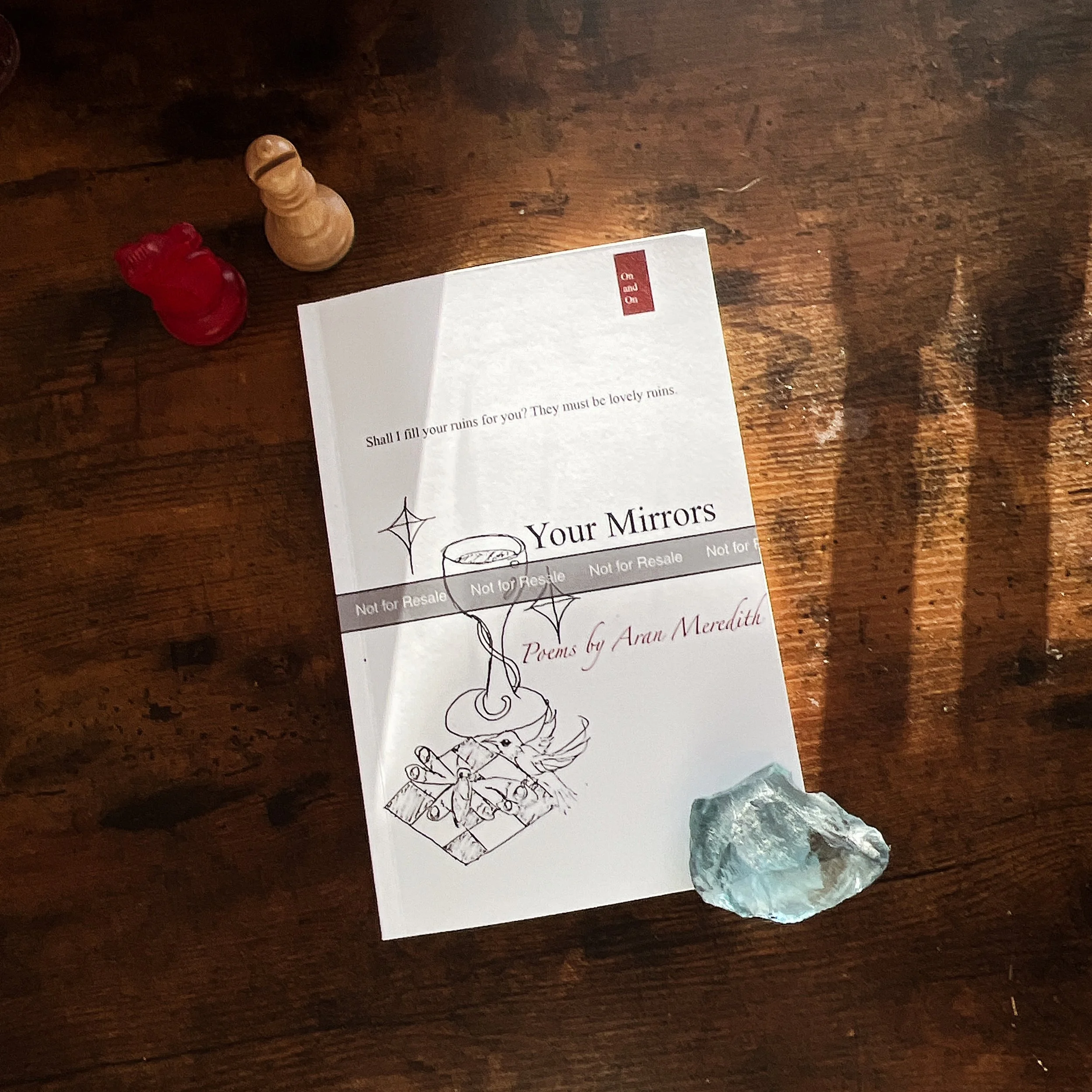

[2] cf. “——Песня о блохе by Modest Mussorgsky in 1879”, translated by Aran Meredith.

[3] Northern: 是的。您应该学会发现生活中的新鲜感。

Dr Mittler: 保持状态?您的意思是?

Northern: 我知道维持现状很累,您可以从每周看一本新书开始。

Dr Mittler: 我以为有您讲给我就够了?

Northern: 闲书。我的意思是闲书。

Northern: 好了,不打扰您了。

Dr Mittler: 您的意思不算打扰。

Northern: 谢谢您安慰我。(礼貌地退下)

[4] ft.路西法在第一纪携第七天军团端掉了华纳海姆。

[5] cf'. William Blake, "And I sunned it with smiles, / And with soft deceitful wiles", from "A Poison Tree".

[6] Vasily:这件事可能要让漂亮的小章鱼来做。

Nil:我不能再同意了,各取所需,各有所求。

Vasily:各行其是的分工而已。

[7] cf'. Devampire? devilypre? demonpire?

cf. Valkyrie. demivampire. walki(nnor)lyre. (cf'. trans. for a smitten MItler, van de Northern comes first, the other half of the equation is a kitten vampire lyre. hi, please stop hissing me with your mind alternating skillsets. →be.

comet(politely concerned)- Aida, what is going on?

Aiden: nothing. go and play your video game with Dr Lee.

comet- I see. have an entertaining afternoon.

[8] Dr Mittler: 时间在倒退。

comet- 嗯。而事件正在被有心人推进。

Dr Mittler: 尼古莱大师近来还安好?

comet- (他在多事之秋很不让人省心) 承蒙您的关心,他好极了。

Dr Mittler: (黄昏城精心维持的中立并不是每个人所想) gut.

[9] Scorpio: 然后这件事就像其他糟心事一样不了了之了。

Alex: 大致上是在您的配合之下。

Scorpio: 我可没有这么说。

Alex: 得了吧,天蝎座。

Scorpio: 这么没有距离感?这是让我受宠若惊。

Alex II: 好了,大家。

Northern: 他想说的意思是,请注意上议院的和睦。