希拉骨子里是个相信浪漫的血族,那种看似无用的,古老的,鲜血与雷电交加的浪漫,在商标性的虚情假意与昂贵的鲜花统治世界之前,在那种浪漫之下爱人最后一同走向美丽的熵灭。然而现在并不是浪漫和熵灭的时间。他们的身影溶解在喧嚣的背景中,照样无法真正成为人群的一部分,不紧不慢地选择自己的路径,跳着自己的节奏。时间失去了她原有的意义,不过在相当长的一段时间里,这就够了。

All in Scorpiris Schemata 蝎鹫尾图式

Scorpiris Schemata 蝎鹫尾图式 第二十九章 心形匣子

现在你知道了;这真的重要吗? 丝绒幕布上沾满灰尘,还是维持着同一个将掉不掉的危险角度,垂坠着一动不动。他一步一步走了过去,好像是被督促着回到了过去。可以看出这是凭照回忆画的,这些裂痕最终可能会被时间弥合,遗忘,如同破碎瓷器镶嵌的金边一样寄生在记忆中无人知晓的角落。然而它们一直都在,在内心最隐秘的角落蔓延,生长,血流不住。

Scorpiris Schemata 蝎鹫尾图式 第二十八章 塔纳托斯之舞

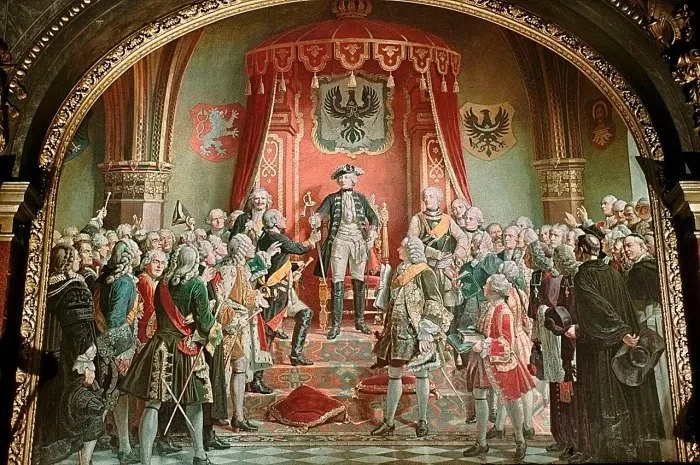

“Paroxysme” 具有三位一体的意思: 欢愉的顶点,战争的高潮,荒诞的高度。一看到来人,阿德莱德觉得自己真是要被”paroxysme”来个”paralysis"了。他不由得整理了一下崭新军服的肩带,他和勒托里亚不约而同地选择了穿士官的制服混淆视听。奥地利骑兵已经被费德里克早已备好的炮兵打得连连掉头,在后撤中把自家陆军冲撞得散成一团。不过就算是这样,线式作战照样得继续。在整齐对首的数排火枪手里还是可以看出他们都不属于这里。两血族互相行礼,随即迅速开枪——向着敌军士兵。

Scorpiris Schemata 蝎鹫尾图式 第二十七章 时间的琥珀

有时候他们喝酒,有时候他们跳舞。乐池的前排,有人刻意不踩节拍,手持打包自带来的骷髅傀儡,自得其乐地跳起了别人跳不来的塔朗泰拉。那看不出年纪的“少女”穿着红底天青石蓝围裙,腿部动作跳出了花儿,舞步清纯、优美又热烈。朱红裙摆翩然打着旋儿,带乱了周围人的节奏。舞会永无止境,鲜血永不干涸。配合着流水似的青年血族。

Scorpiris Schemata 蝎鹫尾图式 第二十六章 悬崖边的风

他有了足够的板块,却拒绝将拼图拼起来。于是片刻它们又被打散了。四散在别处。“您是不是想说:去过去寻找完好的瞬间?”片刻他就错开了,侧头避开目光,算是掩饰了恋恋不舍的犹疑。希拉脸上的阴影使他有些不安,就像突然幻听到过去熟记于心的乐曲,或者过去的香气似的。它不会像他一样活在想象中,回忆和现实却几乎占有等同的比重。

Scorpiris Schemata 蝎鹫尾图式 第二十五章 主教的牢笼

桑德兰再次出现在同一个梦境的延续中。虽然他意不在此,也只好不以为意地做个局外人。他有些倦了,对于这些似是而非、似曾相识的事情。过去和想象中的过去联结正一张错综复杂的网,将他缠绕住,直至窒息。轻轻叹了口气,他在一棵无花果树下席地而坐,准备继续充当他自己生活的看客。

Scorpiris Schemata 蝎鹫尾图式 第二十四章 月光和月光石

埃德加马不停蹄地回到宿舍,他一整天都没有恢复他正常的姿态。他没看标签就从酒架上取出一只玻璃瓶,并且喝了很多,也不只是希望以此钝化还是激化他的情绪。然而血酒雪上加霜地赋予了他丰富的想象力(和更加鲜明的性格)。

以赛亚将手伸到月亮前,透着月光石看月光。于是他笑了,可是他想哭。

他们找到了彼此,以赛亚却觉得他以此失去了自己。

Scorpiris Schemata 蝎鹫尾图式 第二十三章 就是这样一天

他对中洲文人骚客关于血族浪漫化的,惯有的误解隐约有些嗤之以鼻,同时依然纵容着这种片面化的曲解:他们半夜一觉醒来,只需打扮得当,出门引诱无辜少年少女醉生梦死,纵情狂欢就好。

他侧眼瞄向黑白大理石地砖上的鹦鹉螺化石印痕,一时间不免有些眩晕。

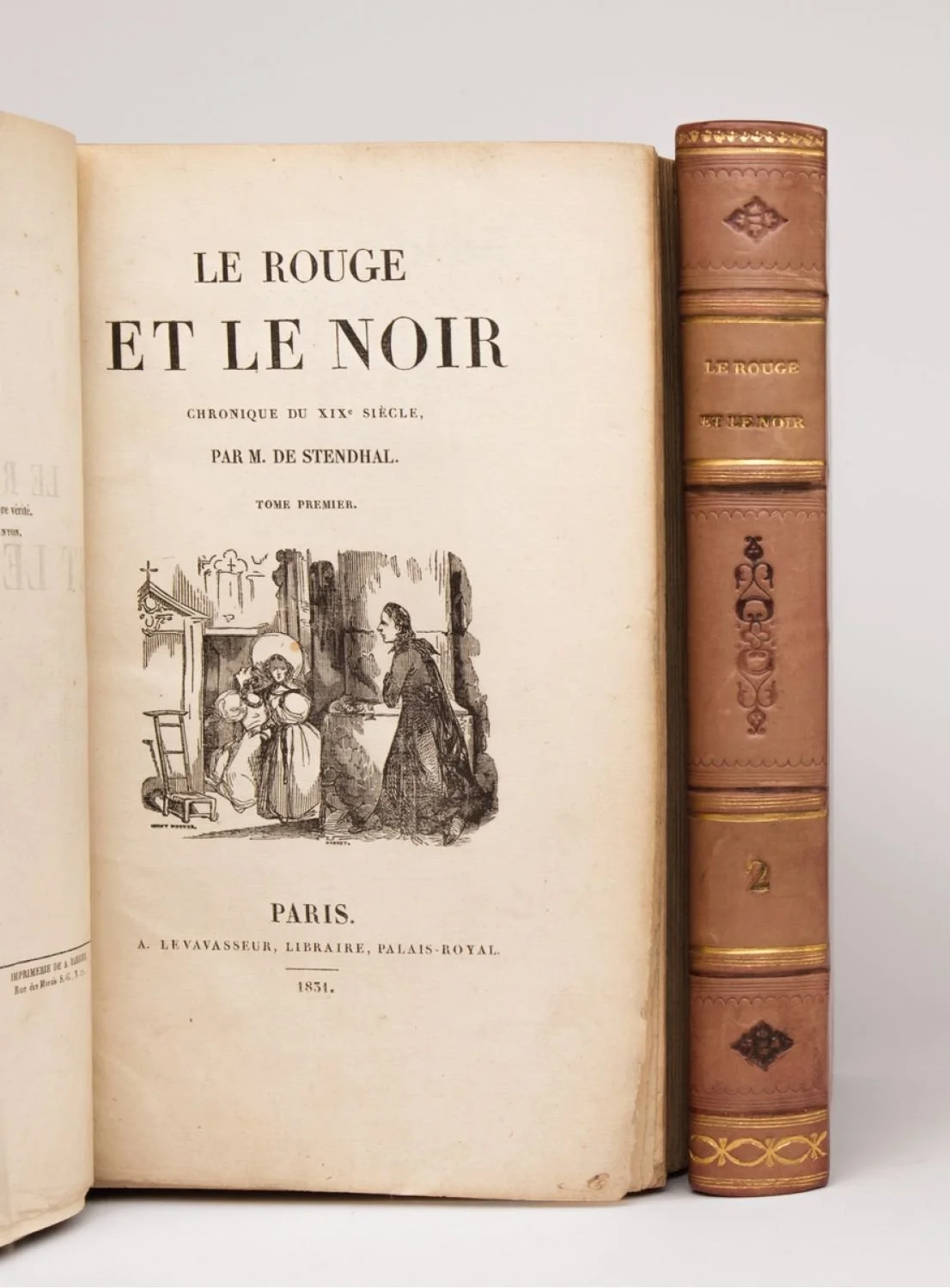

Scorpiris Schemata 蝎鹫尾图式 第二十二章 红与黑海

“黑袍、雅致、血腥、审慎、硬领、我现在不大清楚,究竟谁才是信理会的了。”希拉终于夺过他手中的玻璃瓶,出现在他眼前。他真该往它身上安个铃铛……他的主人总是站在他的对立面。只有通过它才能真正看到这一面。曾经他以为他比对立面高尚。他比肆意的死亡高尚,就单纯的杀戮而言,他一直以来都有着正当理由——甚至高尚的理由。曾经他不仅拥有理智,还有信仰,对于死亡而言,他过于高尚。

Scorpiris Schemata 蝎鹫尾图式 第二十一章 F小调双重镜像

是的,他可以给他教科书式的浪漫,可以踏入骑士小说范本恋人的身份中。他放慢速度和男孩在琴房四手连弹,在监护人管家先生的视线中共进烛光晚餐,在室外树下阴影处共同读一本他自己绝对不会翻开的书,全身心地投入到这种带有合约含义的关系中,正是如此。可是他认为以赛亚所期待的那种被极尽理想化,浪漫化的关系,或许经不起长期维持。

Scorpiris Schemata 蝎鹫尾图式 第二十章 影子的侧写

忽然一切都变得模糊起来,一切都笼罩在一片发红的黑暗中。他再次眨了眨眼,由衷期望这属于他似是而非,虚实交错的幻觉。这几乎是立刻就被证实是不切实际的。他久久凝视着摊开的,一尘不染的手。记忆空白,不知对此应该是庆幸还是骇然。辨识不清自己究竟是在天顶下还是黑水中。他眨了眨眼将渗出的一点水光含住,忍不住掠过一个悲哀的冷笑。

或许这样也好。

Scorpiris Schemata 蝎鹫尾图式 第十九章: 现实的低谷

她咔嚓一声,半是刻意地将一朵玫瑰的脑袋掐住花茎剪了下来。幽蓝色的月亮挂在波奈利的塔尖旁,砖石外墙被洗得一尘不染,应和着瞭望塔让它看起来与其说是城堡,更像是一座要塞。四处都匍匐着阴魂不散地寄生于此的常青藤,靠着墙角朴素的木架子上蛮新的几个吊挂着的血奴尸体装饰品。大公比较念旧,这就导致了室外的颓废破落与室内的金碧辉煌形成了两个世界。

Scorpiris Schemata 蝎鹫尾图式 第十八章:十二只羽翼

他直起上身,低下头对着水中的倒影练习了一个外交式的微笑,看起来像是某个Adel贵族为了完成画像抿出的不自然的弧度。他刻意吸了口气,闻到矢车菊那种深蓝、淡漠、即将枯萎的味道。

不愿再继续灾难化下去,桑德兰逐一伸出像骨架般的腿迈出浅浴池,从玻璃架上取下浆得雪白的柔软毛巾擦过依附在他皮肤上不愿滴落的一群水珠。

他短暂端详了一下穿衣镜中的映像,如果不看脸的话,更贴近洛可可糖果色的画中人,或是一个抽象的印象。他不认识它。

Scorpiris Schemata 蝎鹫尾图式 第十七章:水的沙漠

有些魔物在出生时就该被母体掐死吞噬,却苟且活了下来滋长到现在,就成了阿佩菲斯这样。严格意义上它并不是神,而是一个邪恶的意象,埃及旧时代法则硬币的反面:反社会,与尼罗河畔的主神拉神永恒地对立;不轻易言语,制造着令人精神混淆的噪音。

Scorpiris Schemata 蝎鹫尾图式 第十六章:玫瑰水的名字叫红

像一条纤长优雅的花藤,他的躯体做着似乎不可完成的曼妙姿势。缠在腰上的一长串珠链,铂金色的珍珠,不动时柔顺地垂坠在膝盖上。它们随着桑腰肢轻而缓的扭转,与光滑纤长的腿的延伸,一颗一颗滑落到地上。他适才将衔接的尾部掐断了,双手伸展开,腰部发力快速旋转起来,控制着珍珠匀速打落,纱帘轻轻地摇动,一缕薄如蝉翼的风。

Scorpiris Schemata 蝎鹫尾图式 第十五章:一夜成名

今日波路克斯剧院中什么血族都有。一文不名的新贵,一毛不拔的贵族,一文不剩的落魄贵族。剧院是精致和人造辉煌的高级结晶,复古立柱上雕满了巴洛克式的装饰,给观众一种贴近梦幻的感觉——一种似乎荧光的梦幻和贵气的结合体。不,观众们并没有为微妙的美学而来,他们期待绝对的、昂贵的感官刺激,以及剧院不变的主题:观赏和被观赏。

Scorpiris Schemata 蝎鹫尾图式 第十四章:与法律的战争

这幅静谧而内容模糊的黑森林卷轴从第二纪高层改组,议会制度建立之初就屹立不倒地挂着。火灾、天界不成功的侵略战争、三代的谋反……或许这片雾蒙蒙的黑森林才能比约书亚还淡定,比维图里还永恒。它也是勒托里亚体制的现实体现——一方面是绝对法制的公选议会制,另一面是矛盾的亲王的绝对权威与领主们根深蒂固的影响力。

中洲,密党,甚至九界,在哪里不是大同小异——所以又怎么样呢。

Scorpiris Schemata 蝎鹫尾图式 第十二章:掀翻的利口酒

蓝月下午,月落城新月湖畔左岸的尖角坐落着前维图里亲王,现摄政长老征用的城堡。中世纪掺杂了法国哥特式的飘窗尖顶,文艺复兴时又委托博努内莱斯基拆了三角屋顶安上了拱顶。墙内墙外,处处都是对照,古朴又时兴,全然不调和的时代背景,硬生生被掺杂在一起,造成一种分裂而失真的景象。

Scorpiris Schemata 蝎鹫尾图式 第十一章:隔岸的饮宴

在这个商贸繁荣的时代林子大了什么鸟都有,行商脚夫零零散散地熟练忙着他们平常忙着的活计,时而好奇地大量着海平线上平稳驶来的异国涂漆三桅帆船。也就是片刻那商船徐徐靠岸,四五位旅者打著深色鲸骨伞款款而下。簇拥在中间的年轻洋人身著飘逸的青色丝绸长袍,暗金色的长髮在耳后鬆散地打著一个活结,脸上挂著几乎可以被称为温婉的笑意。他自己打著伞,金髮异瞳,却愣是透出一派君子如玉的气息。

Scorpiris Schemata 蝎鹫尾图式 第十章:年轻的阿多尼斯

第二乐章流动着什么平静而柔软的东西。以赛亚手指停了下来静静凝神倾听,眼前拼接而成的是略微松开的领结,夕阳中逆光的优美侧影,音乐家的手。以赛亚还听到了更多,他懵懵懂懂,当时的感受并没有向许久之后回忆起来描述的那样清晰,但那股感觉根本层面上是类似的。