Scorpiris Schemata 蝎鹫尾图式 第十章:年轻的阿多尼斯

第十章

年轻的阿多尼斯 Young Adonis[1]

主要坐标 伦敦郊区,大英帝国,1750s.

London, British Empire, 1750s.

乐章 Billie Marten, Live.

Frederic Chopin, 3 Mazurkas, Op.63: No.1 in B Major. Vivace.

...Ιρις...

拜新时代对世家子弟的新要求所赐,在工厂零立,圣乔治英气勃勃地骑着铁道马车拖拽整个日不落帝国追向商业转型的冉冉旭日时,小少爷,公子哥儿们需要管理旗下诸多地产商号时传统的那套琴棋书画,击剑马术的“liberal art(文理艺术)”教育方案已经不再顶用了。让老爷大人们颇为遗憾的,就连他们也无法让那群中老年家庭教师摇身一变,成为经济,社科,科学无不精通的全才。于是在与当权者的合谋,不,当权者的支持下,西欧大大小小的帝国中那种致力于培养新一代金字塔顶端的领导者的综合性学校便如春笋一般参差不齐地冒出头来。

如果要说大英帝国的“那所学校”,就要数被中流,下流人士誉为“英格兰首席政治家的摇篮”,被青少年时期深受其害的上流人士称为”不良同性关系鸦片酊和酒鬼的摇篮”的圣瓦伦丁皇家学院了。丑陋的红砖石墙内的是另外一个世界,落魄贵族与新贵们恨不得能抓着垂出墙外的常青藤与青苔从字面意义上攀向那高不可攀的顶峰,然而又能如何呢,人家懒得跟你玩儿。

言归正传,在罕有的阳光灿烂的悠闲午后,砖红色教堂与城堡不伦不类的混血建筑中穿着戏称“拖船”[2]黑色燕尾三件套的帝国未来的栋梁们零零散散地周五下课,准备短暂地逃离现实,回到他们高级酒馆、高级女友等等的怀抱中去。

将烫金史籍塞回单肩背包里,以赛亚·芬奇·诺丁海姆看了看他早逝父亲的怀表,推开实木门从阅览室中出去。以赛亚一下午的时间都待在这儿,虽然被“特殊照顾”提早跳级入学,这里的的课程依然对他来说过于自由和松散,只有到高年级才会面对一些艰难晦涩的课程学科,对于目前处在以赛亚这个年纪的低年级生来说,培养多种多样的兴趣闲情,与多多益善的人际关系才是最最重要的。然而对于从小在温切尔西家尽职而博学的管家严格而规律的早教下,圣瓦伦丁的课时远远满足不了他的求知欲。

并且他很早不就知道,他并没有像同龄人那样多的时间。

如同受了什么无解的诅咒,或是按照科学的解释,罕见的遗传病,代代单传的温切尔西家的家主基本上都在二十中旬英年早逝。所以以赛亚目前的责任就是加快速度毕业,用更快的速度读完大学回家继承爵位,与早就订好的未婚妻结婚生出继承人,而后像他父亲,爷爷,爷爷的爷爷一样回归上帝的怀抱。虽然他早已过了悲愤地质问自己命运的年纪,也还没有到分分钟悲伤春秋的年纪,他并不满足于这样看似既定的安排。

以赛亚抱着单肩包心中叹了口气,环顾左右,在这里。

他有些踟蹰地走向秋日林荫下公学名副其实的“摄政王”与他的庭臣的小圈子。埃德加·海依身上佩戴着与其他同学们——无论家境多么殷实,多么历史悠久——分离开的高贵天成的气质。他望向那张被阴影遮盖了一侧的专注,冷静,聪敏的脸,那是一张男人的脸,他似乎越过看着簇拥一旁高谈阔论的同学们在看着教堂建筑的顶部,目光中依然透着沉静,专注。

今年将毕业的转校生估计不仅仅是伯爵的继承人那么简单,学校里的每个流言他都听过。他低头咬了咬嘴唇走上前去,以至于没有注意到埃德加的眼光移到了他的方向。

“啊,下午安,以赛亚。”摄政王轻轻抬手切断了他与美艳动人的音乐老师翠贝卡的攀谈,转头友好地打了个招呼。

少年双手将小心处理的书册递了过去,“谢谢学长的教材。”

“小意思,举手之劳。”他笑着说道收下,“另外,请叫我埃德加。”

“诺丁海姆小先生真是用功呢,”校花老师捋了捋金黄色的大卷儿,全然不介意地说,夸张地涂成鲜红色的厚唇莫名有种威慑力。

“那么祝美好的下午……瓦塞利西亚老师,埃德加。”他向个逃兵一样准备撤离现场,虽然心中有部分依然犹豫得依依不舍。

埃德加依然站在人群的最后方,像平时那样彬彬有礼地高深莫测。

...Ιρις...

不愿立刻回到空空荡荡单间宿舍,以赛亚熟门熟路地拣小路溜到独立于主楼外的琴房中,不及虚掩上门,掀开琴盖默记着弹奏了起来。从过于仪式化的第五章夏康舞,到过于戏剧化的第九交响乐第三章,他来来回回地换了落到脑中的好几篇,可是还是不对。

直到隐约从门外传来第三小调奏鸣曲,他几乎不敢相信,第二乐章流动着什么平静而柔软的东西。以赛亚手指停了下来静静凝神倾听,眼前拼接而成的是略微松开的领结,夕阳中逆光的优美侧影,音乐家的手。

钢琴虽然是学校的普通配置,音却很准,弹得非常好。演奏者所表达的东西却很个人化,他不厌其烦地弹奏着巴赫并非脍炙人口的乐章,过了几章又转到了古老的中世纪曲目。

正当少年看着琴盘出神,埃德加又纯熟地转向了浦修的亚瑟王第四幕[3],指尖即兴写意地创造出悠长而曲折的旋律。随着乐章的浮动,以赛亚不觉中抓住了米白色纱帘,在中段轻缓时指节有放松地落下。

以赛亚还听到了更多,他懵懵懂懂,当时的感受并没有向许久之后回忆起来描述的那样清晰,但那股感觉根本层面上是类似的。或许因为埃德加是他不可拥有的一切,他英俊,有着不属于那个年龄——哈,后来证实是判断失误——的博学多识,年少老成,他可能钦慕他,也可能隐约嫉妒他。很难理清。

他只是当时觉得,他和其他人都不同。埃德加像一种顶级猎食动物,或一个古老的骑士传说中的符号,或一幅中世纪的哥特油画。以赛亚不知道他究竟是什么,但是确定他是不同的,以一种难以想象,无法辨清的方式与他们截然不同。

以赛亚全神贯注地感受着远方传来的音符的跳动,他突然感受到一种强烈的存在感,自然而然生出的冲动与意愿,他手指一抖,下一刻一起奏出了更加流畅轻快的节奏。

或许是流动交融的和声,或许是心中不知不觉滋生了一种莫名的雀跃,少年嘴角不禁弯起弧度。而这一切,只是因为那个人正在关注他。

...Ιρις...

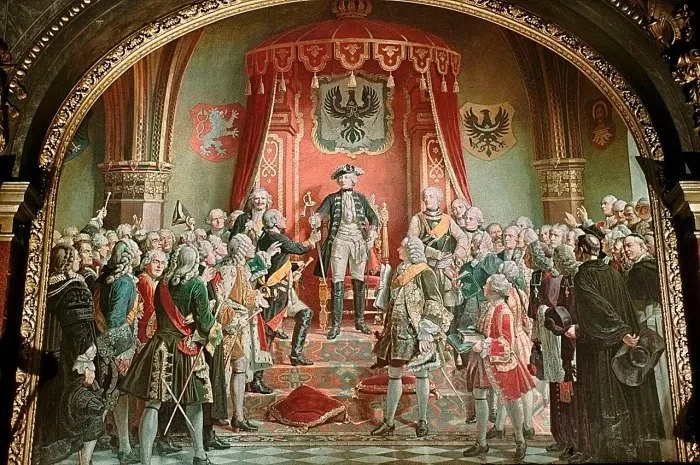

晚霞均匀地照射在林间的小路,换上了无可挑剔的英式墨蓝色三件套的青年的青年慢步走着,苍白的脸上是英气俊美的五官,与深邃的海蓝色眼睛,低调而高贵。他眨了眨眼将瞳色换回有点发暗的”高等红”,默念着Permoveo-porta (移动门扉)瞬移到路易斯·维图里III府上的走廊中,掐准节奏扣门。

这是一个非常典型的临山靠海的房间,在宽大得浪费的,用厚重华丽的深红色丝绒帘布遮挡的落地窗内,房间的布置非常古雅简洁,甚至可以被称为朴素。可细心观察,就可以发现资产在其中流淌而过的痕迹。打了蜡的木地板光可鉴人,宽大的暗色木质书桌角落放置着一盏暗金柄伴翡翠绿琉璃罩的台灯。无论是一旁整齐的文件,低调的枪灰色钢笔,还是靠墙排到高耸天花板的书架都体现着书房主人的沉稳,博学,而这个屋子也耐人寻味地缺乏老古董们偏爱的观赏玩意儿与华贵夸张的装饰品。

“进来。”门被轻轻推开,牛津皮鞋唱着意大利文一路延伸到书桌前,屋主人姿态随意地坐在柔软光滑的扶手椅上,被西装裤包裹着的修长笔直的双腿优雅地交叠。这是一个看起来三四十岁的绅士,暗棕色发丝一丝不苟地被发蜡固定在脑后,露出光洁大气的额头,刀刻的眉骨与挺直的鼻梁。

“父亲。”他微微俯身行礼,男人挑眉,颇有兴致地将椅子转了一圈,脸上没有任何惊讶的表情,“什么风把你吹来了,我亲爱的埃德加?哦,不对,是我叫你来的。”

埃德加不语,等长老继续发挥。路易斯随手抽出文件中间夹着的一张推向他的方向,“看起来我们的老朋友率先一步解决了汉诺威的虫害。”

纳蒂亚事态多发的婚礼,埃德加接过诺斯法拉图传来的详细情报,“至少结果符合人意,大概中洲暂时能清净片刻了。”埃德加在对面坐下神情专注地听着,眼里闪过一丝讽刺,仅仅是但愿如此,古斯塔夫的线是暂时断了,然而就现在这样发展,英庭迟早和腓特烈对上。然而虽然明面上说是不相上下,事实上二战谁占了优势是众所周知的,不能说的秘密。而目前的维图里从人力和资源上来说短期是无法支撑,甚至资助另一场战争的。

“假如卡特琳……”路易斯省略了一长串儿不雅词汇,“……女士没有计划那些大动作的话。”

女人,人类还是血族,就是那么回事儿。那点儿肤浅的虚荣心与权力欲望无限膨胀,英明地引领维图里整族过上一种不可支付的生活。当奥赛尼尔带着欧克拉翰三权分立有声有色,死对头勒托里亚家的会计在中洲新殖民地投资稳步上升,池塘另一头的乔万尼家族资产呈指数性增长的时候,他真的不可理解领地在一切日不落帝国所及之处的维图里是如何连续赤字半个世纪,且不见好转的。

“我们手里约莫有查尔斯公爵的一票,拿东印度的那条茶线说不定能让乔奈尔改为弃权。”如果走到了内部投票这一步,军部的阿格纳肯定不能指望,想让一个凯尔特战士放下手中的长矛火枪,还不如期盼魔党的那帮战争狂人突然皈依天主,祈祷世界和平比较实际。

不过就算这样也是在二比二僵持,使用外交部最擅长的“拖”字诀毕竟不是长久之策。被称为是勒托里亚镜像的维图里族正值盛年,还未因时间与沉长的阅历显出老态与倦怠感的风流少年们,一个个故作老成地挤破头往上爬。而长老会的椅子数量是固定的,不多不少五个,相当地供不应求。在这个萝卜多坑少的景况下,野心勃勃的有志青年们只能客串爱尔兰农夫,用无数蜿蜒曲折的方式想方设法,达到粗暴直接的目的。

“长老会还保留了这么点儿用,”路易斯将手中的钢笔灵巧地在指尖转了一圈,哼鸣了一声同意了先这样,“巴尔干战争对生意没好处。”大概是耻辱惨败的巴尔干战争对生意没好处,埃德加在暗自修正。

“不说这个了,我倒是对你的事情比较好奇,”路易斯将笔放下双手交叉,“你和那个人类幼崽厮混的怎么样了?”

“假如您稍微关注一下的话,我暂时并没有到和那个人类厮混的程度。父亲,诺丁海姆家的继承人,他不是玩乐的对象。”他颔首说,脸上的浅笑消失了,姿态不变,眼中闪过一丝阴郁。思维又穿过临时书房回到了琴房中,一切都是那么清晰,包括少年罗马式的侧脸剪影,专注微合的双眸,精巧的亚当的苹果上下滑动的瞬间,以及细长的手指敲击琴键,乐器发出的每一个震鸣。少年的心跳声清晰地在他耳边回响,他仿佛能听到年轻生命流过肺动脉的潺潺声。注视我,倾听我——多么美好。

他为以赛亚既定的命运走向与可能更加悲剧化的改变感到遗憾。

“你血液的流速变快了,Ed.”冰冷的笑意。路易斯III悠闲地等着,等着埃德加像之前两人抛球游戏最后一如既往的低头,这个高傲的孩子自从转变后就没有真正改变过,那么严谨,那么违反月落城行事法则的自律,而他对一次次步步紧逼的施压和打破如此乐此不疲,“考虑好了吗?如果你打算清楚了我也一样可以让你手下的哪个小喽啰把他办了,啊,不,把它办了。”[4] 本来打算是让小翠贝卡上的,结果小兔崽子选了他儿子,又让他怎么办呢。

埃德加保持着冷漠的外壳,眼中藏着憎恶。最后他还是淡淡开口,“可能还需要一些时间。”

“时间!卡特琳不会给我们时间!”路易斯失去耐心地拍向濒死的桌子,只有在他唯一的儿子面前才会放下温和文雅的伪装,“这是最后一个了,等不到这个毛儿都没长齐的小子留下下一个诺丁海姆!”

一个风险回报都达到顶峰的,胆大包天的篡权计划。虽然成功摆脱了统治者家族卡帕多西亚对卡玛利亚的长期控制,中洲时代初期维图里签订的条约依然有效,而诺丁海姆家族作为维图里世袭亲王现存的最后一个旁支,她的最后一个继承人以赛亚或许是唯一一个可以名正言顺地越过在长老会一家独大的“太后”的候选人。去他的五把高椅,长老院正中还有一把空了一个多世纪的王座。

什么,你说这个受诅咒的家族的继承人还是人类?这真的不是问题。

但凭这个来钓住未来的小亲王?连埃德加都兴叹于公爵毫无底线的下作。“我们需要在下一步之前确保一切绝对的稳妥。”

“呵,稳妥?虽然我不在英国,埃德,我有耳朵[5]。别指望着好好和人类谈什么虚无缥缈的恋爱,这是生意。”埃德加看着维图里长老自顾自地拿着下一份文件,随意地翻了翻,一笔划掉了什么,某种强烈的不祥预感让他心中不断下沉。

“时光飞逝,”路易斯恢复了阴晴不定的脸色,拿手杖敲了敲旁边的挂钟,“埃德加,时光飞逝。”

埃德加静静地站起身,感觉到的只是自从转变后就持续至今的疲惫。眼前的血族赋予了他第二次生命,虽然并不光明灿烂,但依然算是第二次生命。路易斯在百无聊赖中暴虐地将剥夺他的快乐, 剩余的人类的感情,并毫不掩饰地以此为乐。

他不允许自己拥有任何除他之外的物质上或者心灵上的寄托,在一次次被毁掉的经验中他学会了停止对他真正在意的东西表现出喜恶,将它们隔离在外,获得一个相对安全的距离。

然而这一次路易斯将将触到了他的底线,将将。

“维图里永恒。”[6]他上前恭敬地吻了父亲的徽章环,欠身告辞。

[1] 本章标题来源于Tom Ford的铂金色眼影。另外埃德加 维图里与以赛亚的人设与我即江湖的《亲王时代》中阿德莱德与威尔·朗费罗有部分重合,特此标注。亲王时代中梵卓的肖像非常经典,对卡玛利亚感兴趣的读者在这里推荐顺便收藏这部作品。

[2] 燕尾服英文为Tuxedo,Tugs有拖船的意思, 出自拉丁文的Togati, “穿礼服的人”。

[3] King Arthur, Z.828, The British Worthy, Act IV: For love ev’ry creature. 翻译来勉强是“与任何物种的爱。”不列颠17世纪作曲家亨利·浦修的作品。

[4] “Finished considering? If you made up your mind I can still fetch some poor bastard to get him down, nope, get it done.”恶劣的文字游戏,后面的它代指这件事,前面的他代指以赛亚。

[5] “I have ears”, 我有耳目。

[6] 埃德加借用了维图里的箴言“grace is perpetual (永恒的高贵)。”