Scorpiris Schemata 蝎鹫尾图式 第二十八章 塔纳托斯之舞

第二十八章

Dance of Thanatos 塔纳托斯之舞

主要坐标: 月落城东南翼,勒托里亚领地,玛蒂尔达 塔吉利亚·勒托里瑞斯V女公爵的沙龙, 1762。

Moonlit City, Northeastern Laetoria Territory, Countess Materlda Tageiria Laetorius V’s Salon, 1762.

中洲欧洲内陆,下西里西亚,博克施道夫,1762。

Middleland Continental Europe, Lower Silesia, Burkersdorf/ Burkatów, 1762.

建议配乐 第一幕 I' Te Vurria Vasá, Roberto Murolo’s version.

第二幕 J.Strauss II: Kaiserwalzer, Op. 437, by Wiener Phiharmonker, Karl Böhm.

第三幕 Fritz Kreisler, Liebesleid, 1905, interpreted by Itzhak Perlman and Samuel Sanders.

...Ιρις...

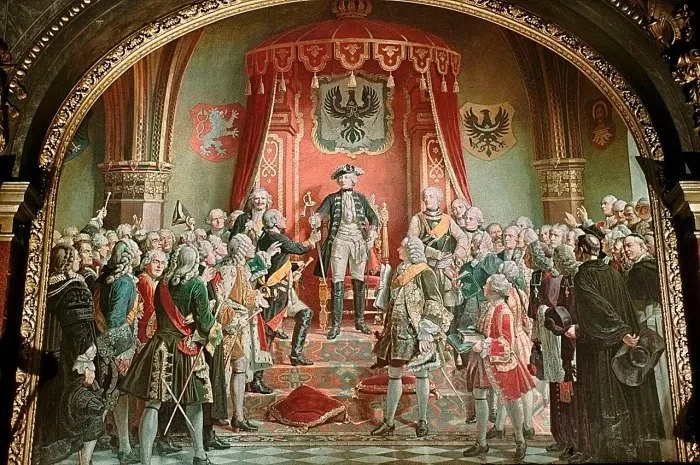

弗里仔被他们亲昵地称为“最伟大的费德里克大帝”不是没有原因的。

普鲁士的领土扩张,除开与瓦萨里的条约约定的封地外,同等于他们封地的扩张。 没有钱,没有小王子![1]小君主们纷纷被收买和收拾,西南部的“第三个德国” 一亩一亩落入了他们手中,军部和法务部擦干净嘴角沾的血迹,心满意足地手忙脚乱。

当密党执着于长久不灭的乐趣,费尔南德的大吃大喝、俏皮辩论、与艺术式的追求情爱,维图里的园艺、动物伙伴、高雅运动与兴趣等等孩童一样的追求与吸引力...一般勒托里亚一无所知。

唯有少数贵族与职业学者,曾经现在一样,在古籍和音乐中找到了近似的独立认知与所谓“个人哲学”。这是那个在Gymnasium与沙龙里交换思想,抿酒清谈,偶尔拥有过几个挚友与长期恋人的阶层。

而主流公民呢?剩下的只有百般的空虚和无聊,他们在军部混日子,在中洲聊胜于无地寻衅滋事。对于他们一切都是无序的,没有封地,没有资产,没有弥赛亚。

可是日子照样得过,得过且过。

过不了的?凑活着过。

今儿个玛蒂尔达客厅的长桌被拆解开,成了零零散散的几个咖啡桌。各家个户都秩序井然地四散着闲坐着,也不抽烟喝酒,好像在胡聊天。女人们凑在一处唧唧喳喳聊着家常,军部几个不轮值的在邻桌拼酒,威廉姆大公坐在议长对首,和瓦萨里几个元老在不远不近处对口径,希拉自己坐一处,而他们中外办的则围坐一桌,向周围喷着二手烟。

那些不想或者不恰当放在议会上的事儿,却又不得不在台面上再谈一谈。议长一派的人早就和对家对好了口径,那这算什么?互相确认合作愉快,握个爪?

这是个千载难逢的危机;这是个稀松平常的时机。与其“将生命与鲜血交付给玛丽亚·特利莎女王”,抢人强封地,不如谈笑风生,大大方方地多好。

烟枪点燃了,却没人抽,提香闷闷地眉头紧蹙。真木体贴地将手将将搭在了他小臂上方(并没有碰上,他想得美),行云流水地起身到勒托里亚-瓦萨里那一桌交流感情去了。他颇有些欣赏地瞧着月夫人无缝嵌入了谈话之中,还被诸人欣然欢迎了。想想他年轻时——大概也从没有这样那样过。

也就是昨天还在夜夜笙歌的伊丽莎白女爵托病没有来,话说血族能得个什么病,还不是心病?亲王极易引起保守派不悦的奥克斯副官也不在场,倒是阿德莱德也不见个人影儿。

那个穿着Levée企鹅服的管家端着镀金银盘子踱了过来,出于女主人要求他对英国宫廷着装的辛辣效仿,他脸都快吊到地上了。不过这是他的工作,所以他照旧端着下巴看人。"茶,先生们?”

总算是来了,维图里和格维茨诺维奇的劳什子鉴定师总算研发出了把血和茶一起炒的法门。当年最新的茶叶合着处子血,在月落城用钱是买不到的。当你尝过这个,其他羊沽货都是滢了水的狗屎。偶尔提香会后悔在沙龙里喝个这个那个,害得他还得托人采买回府上。他只活这么一次,不及时享乐不是傻了?

他伸出粗短的小指头依次从蜡纸上挑拣了几小团样品,捏在鼻尖前陶醉地嗅了起来。“这个和这个,给咱们桌来上两壶。” 他指了一个不出错的,和一个他喜欢的。至于他喜欢的是不是自家亲王刚才选的,嘿嘿,并无关系。

特蕾莎·玛利亚和不列颠掰了,又和死对头法兰西搞了联姻,结果怎么样?费尔南德那帮阔少形同虚设,名义上条约神圣又不可侵犯, 维图里照样得代表密党,派人上杆子表示一下。

前几天奥沙联军都快打到柏林了,希拉·勒托里亚II殿下还在黄昏城出席学术研讨会呢。其实确实是不用急,彼得小三不是费德里克的粉丝男孩儿吗。说是“奇迹”,不如说是磨叽。打毛儿打,最后还不是大家一家亲了。

结果小凯萨琳壮着胆子把彼得给踢了,还让他们慌张了许久,结果人家也精着呢,一上台照样不打。

文策尔精心策划的外交革命就这样凉凉了,他不免有些幸灾乐祸地想。[2] 这是费德里克的战争,还是欧洲大陆的战争?反转了半天朋友还是朋友,亲家还是亲家。他依然在等伯爵忍不住撂蹄子金盆洗手,转战月落城时狠狠地嘲笑回来,结果金牌外交官还是金牌外交官。玩儿着玩儿着人家已经错过跳槽的黄金时间,不过少个有意思的对头还是不免让人有些遗憾。

矫情了六年多,现今儿个该撤的都撤了,就剩下把剩下的给收拾了。

管家礼貌而轻蔑地“哼”了一声,端起盘子端着肩膀走了。不知道他对付其他几桌是不是也是这个鬼样子(答案当然不是)。

“Parla bene, ma parla poco.”[3] 提香敲了敲桌角。

约德尔将红茶和外交包裹一一放下,“话是这么说,问题是,我们为什么要介入?我以为我们已经占领西里西亚了。”

“占有是一回事,拥有是另一回事了。” 提香拍拍小肚皮,还没吃就打了个饱嗝, “ 另外呢,什么可以被称为乐趣,如果不算干死奥地利和俄罗斯?”

约德尔为这个粗鲁的说法皱了皱眉,不过还是追问,“我想不止于此?”

“在干死这两个的同时干死密党和维图里。” 战争是外交的插曲,还是外交的延续?[4] 其实并不需要这么粗暴,他们剩下来的活计就是和瓦萨里外交部一起磨磨唧唧地重新画一画地图,在诸多还没有商量好的细节上走一走流程。西里西亚不仅是个富得流油的纪念品,抢地盘就像置办宅子一样,地理位置,地理位置,地理位置。[5]不过嘛,提香当然要充分享受吓一吓小孩子的乐趣。

好极了,有那么多人等着被干死。约德尔觉得前途一片光明。

对家似乎想对赌他们会派天赋是“陆战”的军部副部上,要不是说,摄政长老想借机弄死弄残她家取捷径新上任的“亲王妃。”

“那个小杂种!” 提香将密件放下高声感叹,这算不算是王不见王,小猫见小猫儿。虽然说他们当然无意代劳,“但愿他死得痛苦而缓慢!”

...Ιρις...

“Paroxysme” 具有三位一体的意思: 欢愉的顶点,战争的高潮,荒诞的高度。一看到来人,阿德莱德觉得自己真是要被”paroxysme”来个”paralysis"了。鹰派副部约瑟夫还是在背后给他扎了一刀,军部预估维图里排遣混入军中制造大规模伤亡的,是短期爆发的力量型的阿格纳。针对同样属于高速攻击型天赋的四翼骨翼,他并没有优势。

其实昨天半夜普鲁士军已经在高地前布置好了,一早起来,也不知道算不算加班。

“典雅永恒,驸马爷。” 前一刻才瞬移到场的不速之客笑了笑,彬彬有礼地专门拣了不好听的说。不算不期而遇,倒也是生不逢时。

“内务部长。渡鸦啼鸣。” 埃德加自然怼了回去,他德文发音有些奇怪,可是依然很稳妥好听。Moriamur pro rege nostro , Mariâ Theresâ…他不免有些懒洋洋地想。[6]

他不由得整理了一下崭新军服的肩带,他和勒托里亚不约而同地选择了穿士官的制服混淆视听。奥地利骑兵已经被费德里克早已备好的炮兵打得连连掉头,在后撤中把自家陆军冲撞得散成一团。不过就算是这样,线式作战照样得继续。在整齐对首的数排火枪手里还是可以看出他们都不属于这里,幸好中洲的敌友都专注于赢得战争,没有特意注意。

两血族互相行礼,随即迅速开枪——向着敌军士兵。

为了军事,为了政治,西里西亚同时是——请原谅他的表达方式——三场冲突的locus和raison d’être。[7]

士兵肉眼看不见两个士官的动作。他们只是自顾自地向对面开着火,完全意识不到自身难保。

费德里克幸运地继承到了欧洲最训练良好的军队。啊,真是一转眼。他还记得小费德里克不甘家暴,跑路到他叔叔英格兰的乔治二世家,结果被费德里克·威廉姆判了死刑。[8]死刑当然转了监禁,从此之后这个喜欢吹笛子,写些蹩脚的法文诗的孩子就学乖了,变得冷幽默,装糊涂起来。

奥地利呢?委婉地说,他们之前朋友太少,之后朋友太多。[9] 这句话可以说给奥地利,也可以说给维图里。

开枪的速度是几乎一样的,这个游戏的关键在于先人一步的反应力,与对节奏的掌握。

当然,有人作弊拣走位重合的空隙一枪二人,这就另当回事了。

渐渐起雾了,也不知这是否增加了难度:他们还可以看见,周围的人却开始放起了黑枪。子弹同人一样,四处盲打,辨识不清方向。

没有谁想扭转局势,局势也不需要他们去扭转。

阿德莱德抬头,腾手挡住了人工干预的蓝眼睛,他们似乎都对蓝色有种天然的偏爱,居然开始下雨了。

他笑了笑,将枪随手放下,对方也正有此意。

埃德加取出雕花手帕擦了擦沾水的手,不经意地说,“最后结算,41个。”

“真是挺不错的,”对于素来体弱多病的非军事人员来说。“我大致回忆了一下,恰好42个。”

新长老一声轻哼,手帕也不要了,捡起枪响了一声又放下,“42。”

“不好意思,真是失礼了。” 他与据说是他影子的家伙瞬移到了正准备鸣金收兵的战区不远处,确切地说,还有诺斯法拉图的影子。不过那不算数。

他们互相一丝不苟地微微鞠躬。

埃德加有些为难地将行动不便的长外套脱了,向后瞬移随手搭在了灌木上。衬衫还是要报废了,不过湿衣服总比碎布条体面些。

“我也是这个意思。”

阿德莱德不动声色地瞧着对方双肩向后移,缓缓展开了四只漂亮的骨翼。话说维图里的天赋缓冲时间还是有点长,或者说是,此君真的不常朝人动用武力。当然,他不会趁这个时候失礼地攻击上去。

按理说,梅苏塞拉应该谦让一下他这个八代。不过鉴于他比埃德加稍微大一点,自然应该让一让他。

“承让。” 右翼挥舞射出了一排骨刺,弧线形低空飞来。

全部八只,都在半空像是被什么卷起来一样偃旗息鼓。太慢了。

埃德加也不恼,他向后飞了一小段,以不规则速度放着一小簇骨刺,希望试探出那些透明触手的可及范围。

他懒洋洋地伸展了一下几只“伏勒”尽数接住了,面色却显得越来越严峻。为什么要给据说是非自主意识的生化武器取名字呢?好像从刚开始确认天赋的时候,就这样随心所欲地仓促决定了。

这样不行。防不胜防,只能用进攻权当是防守。埃德加凭着情报来源确认过比对方快的速度瞬移到他身后,近距离挥翅向勒托里亚后肩突刺。

其中两只“据说是非自主意识”的触肢敏锐地感觉到威胁,条件反射地伸直钢化迎住了骨翼尖端,却因此显出了形,半透明的触手在直接接触下,有些羞涩地溢出了浅粉红光斑,用纤细的尾端稍稍缠住了人家的骨刺问好。不争气的小家伙。

埃德加迅速振翅将可见的触手从他身上抖了下去。真是成何体统。

这些极端令人不适的家伙意犹未尽地温柔缠绵着,时而释放出几滴具有腐蚀性的神经毒素。优雅而邪恶,怎么说都比华丽而高贵的样子货划算。

他抖了抖装饰性的翅膀,好容易将噩梦般的触肢甩了下去,又顺延它撤退的轨迹放出几只骨刺追击,被勉强躲过去了。

真木说这有点像培养盆栽:你的树应该在昨天种下,第二顺位时间是此刻。他的树一如既往地像模像样,井井有条。阿德莱德目光追踪着对方灵巧的影子,十分专注的样子。肩头趴着的一只隐形伏勒伸出口器打了个哈欠,他忍俊不禁地抽了抽眉尾。

他瞄了一下用金链子缠在手腕上的怀表,琢磨着还要交手多久才开始准备交差。以赛亚估计还没睡下,多虑地在城堡楼上等他回家。

阿德莱德半自动化地变换着方向,观察着维图里的微妙变幻神色,他也心有此意,那句话怎么说?意思一下。

月落城总是用他们俩攀比,好像灼手可热的新贵在城里不多如牛毛似的。埃德加希望可以尽快改变这一点。勒托里亚最年轻的公爵再怎么说不过是为氏族打工的,而维图里亲王——很快维图里家族——为他服务。

用一百多年从侍者到亲王配偶,埃德加永远比他快上一步,殊不知是因为他允许他快了一步。混了这么久他还是不明白,两党的资源重合度那么低,何必要做不必要的争抢呢。[AM1]

密党史学家斯切勒·欧克拉翰事后在编年史里书写评论:埃德加·诺丁海姆-维图里与阿德莱德·勒托里亚这仗打得,看似是非不明、伯仲不分。尽管如此,多数学派认同由这个分界点开始,无法继续周全纵横密党氏族之争的维图里已经清晰地初见颓势。

一切都好像是慢动作,鲜血,和骨质羽毛。

埃德加快速往后退的时候,失去平衡踉跄了一下,被举止绅士的隐形触肢轻轻揽住了腰。这个瞬间,他好像回到了人工花园里,他那淘气的密友又不合时宜地来折腾他了。头晕得不行,来不及用手扶住白色围栏,他不停歇地咳嗽着向前倒去。同一个动作完美的复制,或许是肌肉记忆。或许不是。

他真想死于肺病。[10]

“是您。” 埃德加微微眯眼,与他对视,并没有第一个错开视线。这个标准化贵族。他还曾经对偶尔在英庭翩翩停留的社交季的金发宠儿有过一定的推测,这个布兰登堡的事实领主行事看似随意得人畜无害。他转变后模样变得太多,也不知每月宾临瓦萨里的紫荆沙龙,为了外观“美化”辗转几次,终于获得了笔挺的鼻梁骨和坚毅的方下巴。几乎无法认出来。现在一切都对上了。

一阵恰到好处的雷声。雨点滑落得更厉害了,淋得两个血族都稍微有点狼狈。

多少的机缘巧合,和将将流产的远大前程,都是好一个命中注定。真不知他是该暗自庆幸还是淡然鄙夷。

“是我。” 阿德莱德大方地回以微笑,他当然不会在他们之间制造出什么不可调和的间隙。同时,借这个机会含蓄地承认了也好。当然是他把握住机会,适时将消息告知了焦虑得四处找继承人的路易斯。

并不是每天,维图里公爵都会旅居过来到阴沉的小岛,和你相见恨晚的。

“这样啊。” 他一笑而过,缓缓转身,伸开随他翻转的骨翼,舞动尖端切开了对方的血肉。于此同时,侧腰一疼。

忽然间,林间被穿透了五点的耶稣光,荒诞的恰乎合宜。因为草叶的遮蔽,造成了与云隙光类似的上帝之梯。

差不多可以了。阿德莱德伸手捂住不断往外涌血的肩头,一边抬手对着振翅飞走的所谓的假想敌做了一个告别的手势。临行前,他请“伏勒”将嵌入人家伤口的一小截断在里面,权当是个小惊喜。

...Ιρις...

就这样,年轻的国王带着他的小破封地深深撼动了他与普鲁士在德国,在欧洲人心中的形象。小费德里克在漫长而苦涩的战争中证明的,并不只是胆量和机敏,而是更为成熟的品质:在反复逆境中的决断与坚定。[11]命运魔幻地扭曲和篡改着,也不知其中有多少是运气,有多少是外交笔墨。

待得尘埃落定,总有人得去收拾残局。验收战利品的,捡尸的,捡活尸的,簌簌勤劳地活动着。

混入后勤队伍里的当然不止诺斯法拉图探子,勒托里亚军部特务,欧克拉翰理想派职业史官这么简单。

头上顶着草窝,脸上生着小雀斑的军医提着医药箱,忙碌地像只白化小蜜蜂。在中洲盘桓了这么久,直接导致了他们之中比较好奇的家伙什么都会一点儿。

赫尔曼先救治了几个重伤员,才不紧不慢地瞬移过来给阿德莱德包扎。

“说是非战斗人员,再怎么着也有四只凶残的翅膀。你平日那么心细,怎么这种情况下不小心一点......” 临时军医碎碎地念,不怎么完美地掩饰住了查看入骨的伤口眼中的情绪。维图里“降临” 状态下制造的创口毒得很,呲呲作响反复汽化着减缓愈合。真是不让人省心。

他得一针一针将他缝起来。染着血的衬衫脱了,近距离间香气毕露。避过那些白皙漂亮的肌肉,赫尔曼握住他的左肩,脸很不专业地红了起来,只好给纱布打完了结,有些心虚地侧过头去。

阿德莱德用手肘撑住身体,用那种忙了一天的贵族老爷对管家道晚安的架势轻声说, “谢谢。” 赫尔曼和他相处了许久之后才知道,他偶尔表露真实情绪的时候是不笑的。

“谢你自己躲得快吧。” 赫尔曼毫不客气地说。 胡闹得再寸一点,他这个月就绑着纱布去议会和人干架吧。他率先起身,去照顾其他伤户去了。

作者注:本章松散地基于七年战争尾巴上的博克施道夫战役,不过当然没有下雨。

没有下雨,没有我们的两个浪漫男主角!

[1] 费德里克谈收买战略合作关系,Histoire de mon temps, Volz, ed., Werke, II, p.155.

[2] 中洲奥地利的首席外交大臣文策尔·安东·考尼茨伯爵。 See Peter H Wilson, "Prussia’s Relations with the Holy Roman Empire, 1740-1786," The Historical Journal 51, no. 2 (2008): 352.

[3] 意大利谚语,少年人,少说少错。

[4] “战争是政治的继续”理论出自 Carl von Clausewitz, On War, trans. Eliot Howard and Peter Paret (Princeton: Princeton University Press, 1989).

[5] Johannes Kunisch, "Der Aufstieg neuer Grossmachte im 18. Jahrhundert und die Aufteilung der Machtspharen in Ostmitteleuropa," in Grete Klingenstein and Franz A. J. Szabo, eds., Staatskanzler Wenzel Anton von Kaunitz-Rietberg 1711- 1794: Neue Perspektiven zu Politik und Kultur der europaischen Aufklarung (Graz: Andreas Schnider, 1996), 70-90.

[6] 公子哥在调侃特蕾莎·玛利亚端着新生的约瑟夫在她匈牙利庭臣前做的秀。William Smyth, Lectures on Modern History: From the Irruption of the Northern Nations to the Close of the American Revolution, vol.2 (Sydney: Wentworth Press, 2019), 309.

[7] Reed Browning, “New Views on the Silesian Wars,” The Journal of Military History 69 (2): 2005, 527.

[8] Stephen Crane, “The Storming of Burkersdorf Heights”, from Great Battles of the World, Lippincott's Monthly Magazine: 1886-1915 (1900), 782.

[9] Reed Browning, “New Views on the Silesian Wars,”530.

[10] 翻译于拜伦对于肺结核浪漫的想象, “I should like to die from consumption。”

[11] John G. Gagliardo, Germany under the Old Regime 1600-1790 (London: Routledge, 2014), 328.