Scorpiris Schemata 蝎鹫尾图式 第二十二章 红与黑海

第二十二章

Rotes Schwarzes Meer红与黑海

主要坐标: 深红庄园, 月落城东部,1753. Crimson Hill, Eastside of the Moonlit City, 1753.建议配乐: 第一幕Darkwood, “Nightshade.”

第二幕: Jozef Van Wissem, SQURL, “The Taste of Blood.”

第三幕: Eleni Karaindrou, “Eterinty and a Day:2.”

...Ιρις...

将后背贴在簇绒软垫上蜷缩成一团,他希望自己消失在大理石棺里。无声无息地,这样就好。

忽然有些喘不过气来,不过这大概是个错觉。由于反复出现,已经渐渐习以为常了。

仍然是凌晨,桑德兰做出了一个有根据的猜测。其实他内心并不存在一个可以精确测算时间的器官,没有现在。之前和之后都没有什么根本性质的不同。在幽闭的空白空间里,他像是一个醒来就发现已经是深夜的人一样。与混淆区分开来,时间流失了,从前一段到另一端的流动方式是平移;没有一点是不同的,时间也不再是主观定义上的时间。他慢慢眨了眨眼,有些厌弃地重新将眼睛合上。

就这样等到了正午。其实这么说不对,是永恒的夜晚。另一个他自己更正。独自清静过久了,就很容易养成自言自语的习惯。

他必须营造出一切无事的样子。桑德兰的手抖了抖,将一勺半散茶叶加多了四分之一。

对于此前的事,他和希拉都选择了避而不谈,两人谁也没有提到如何处理后续事件,好像这样就可以无限期地将之耽搁下去似的。 虽然并没有确切记忆,那是现阶段一个特别的时刻。是的,虽然他今后的轨迹上尚未明确,虽然他命中注定某一时刻将在一切看客眼前消失,但他可以确定,这场失误使他失去了在道德高点的一席之地。

就好像我们之前没有杀过孩子似的。他听到他自己的声音挖苦道。

以前他或许会回应宗教审判与无差别屠杀本质不同,但考虑到他目前的优先事项是暂停过于沉重的思虑,而且他很早便不打算重新回到那所谓的高地上了。

他抬手从药剂柜上层取下一只墨绿的玻璃瓶,轻轻扭开瓶塞往茶里倒了几滴。他知道依赖稀释过的红酒不是长久之计,不过目前先这样。

喝了一半的茶就放置在了主人房他那边的书桌上,他想了想,直接拾起酒瓶喝了起来,吮杯的速度比他所希望的要快了一些。桑德兰径自去衣橱在有白色褶皱的长夜服外裹了件衬衫,不再是惯常的衣着,只系上中间两颗扣子勉强合乎体面。小腿和转变后几乎失去印痕的膝盖吊在外边,这显得他愈加单薄了。

桑德兰瞬移到了一层有落地窗的走廊。 墙上的迷迭香长得正好,紧挨着其他全然无用,仿佛仅仅是为了取悦庄园主人的活体香料。微微拉开猩红厚重的丝绒窗帘,阳光刺眼。室外一片气色正好。

他叹了口气,“唰”的一声,重新将帷幕合上。

起居室传来一阵十分规矩的琴声,希拉正在试一曲新古典主义的产物(“刻板的垃圾……”至少它砸键盘的节奏这么说),到一半转成了即兴演奏。虽然不会去实施,有的时候桑德兰有将羽管键琴砸碎的冲动。就算这么想想也好。

不知应该算作什么样的反应,让他醉了的并不是暴饮暴食,而可能是酒。

桑德兰低头,发现衬衫袖角染上了一点暗红的酒渍。他久久注视着,好像遇到了什么偶然又新奇的发现。

“您怎么样。”看似寻常的问候。

“谢谢。还过得去。”他当然选择看似寻常的答案。

“我是说,你怎么样?”希拉将双手搭在下排琴键上,抬眼重复了一遍。

桑德兰反应到将宾语修正后,这句话应该被理解为“你还好么?”他抿了抿唇,将视线集中在壁炉柜上打开的古董钟,那座盖子上有花押符文的金表,上面两根镂空指针一动不动,长针准确地停在了XIII上,不知是否是某种东西将将结束,但下一阶段尚未开始的矛盾信号。

“它么,去年刚大修过。”它皱了皱眉,好像时间应该以年为单位计算。

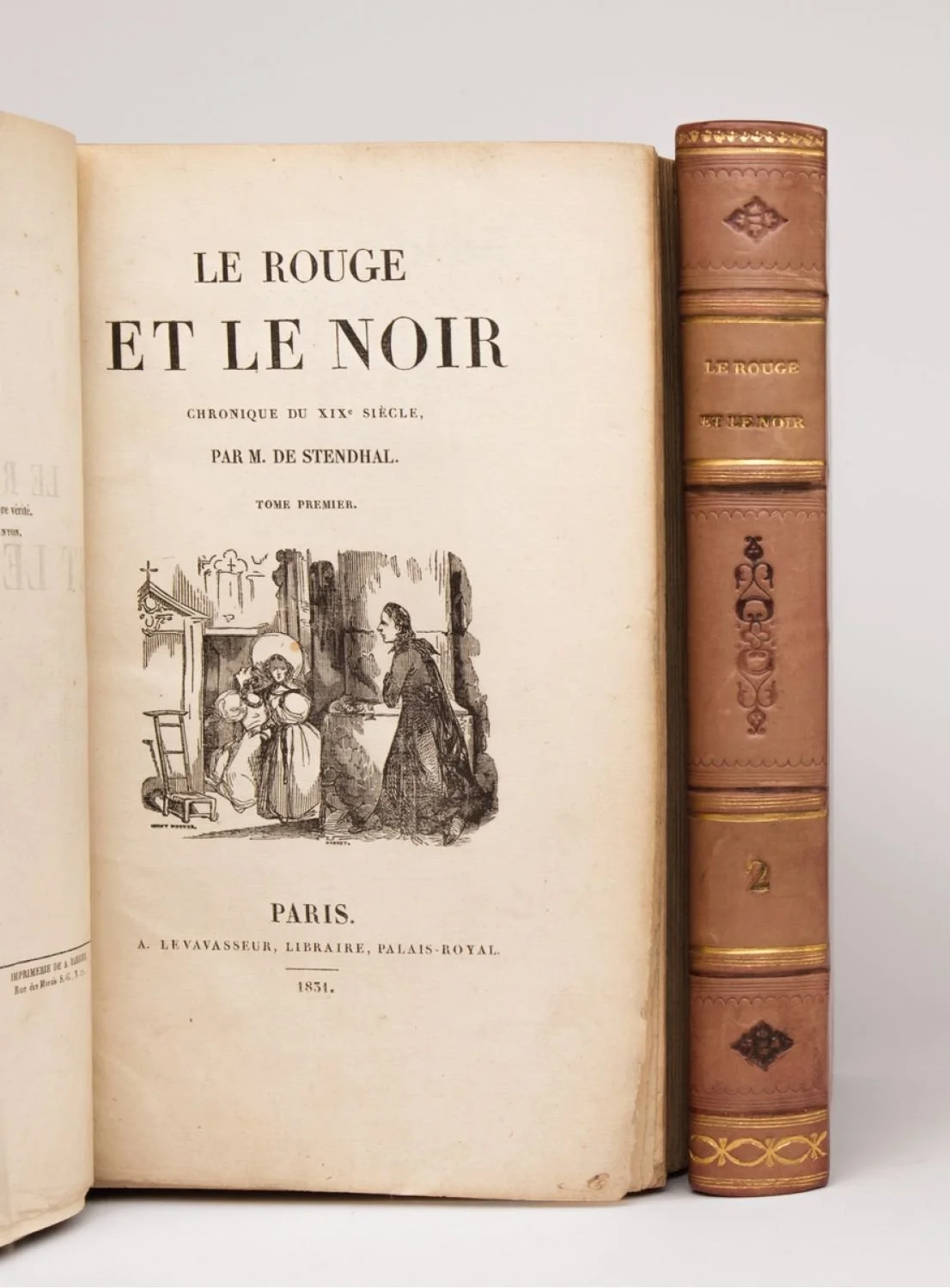

桑德兰坐在长沙发的一角,拣起桌上摊开的蝎鹫尾领域,首版标题仍然是“德鲁索斯死而复生?第五修正案重塑历史。”就好像顶级钟表技师反复检查却忽视了表盘上错误的“13”一样,编辑略过了标题逻辑不通的事实。

“今天没有高脚杯?”他将被加工处理过的报导放下问道,一般来说这时候茶几或是酒架上已经会被放上红酒作为无声又直接的声明。

希拉暂停了在曲谱纸页上的写写画画,“鉴于你刚刚喝掉了一星期的库存,我认为更多的有失谨慎。”

“这样,”他若有所思地起身,踮脚从立柜顶层随手取下一只酒瓶咬开瓶塞,仰头尽数灌了下去。拜某些血族不定时、不忌嘴的不良习惯所赐,费安尼洛在所有正在使用的房间内都储备了一小排窖藏。

“桑德兰,上帝…..”血族彻底扔下手中的涂写,诅咒着瞬移上前,捉住了他的手腕。

“将上帝从日常用词中除去,这多么富有天主教气派啊,”他换了个位置,懒散地靠在落地窗的龙骨立柱边,用手背按了按唇角的血迹, “黑袍、雅致、血腥、审慎、硬领、我现在不大清楚,究竟谁才是信理会的了。”

希拉终于夺过他手中的玻璃瓶,出现在他眼前。他真该往它身上安个铃铛……他的主人总是站在他的对立面。只有通过它才能真正看到这一面。曾经他以为他比对立面高尚。他比肆意的死亡高尚,就单纯的杀戮而言,他一直以来都有着正当理由——甚至高尚的理由。曾经他不仅拥有理智,还有信仰,对于死亡而言,他过于高尚。

牵强借口。

“我想你需要回床上去。”它断言道。

“就像您一直以来希望我所处的地方。”他轻飘飘地回了一句。被拦腰抬起来了,桑德兰将浅粉色的面颊埋在了它肩后。如同哲学家们反复描述的那样,你绕了一大圈,自以为一切都已经结束了,事实上你只是凭白绕了一个圈子而已。桑德兰带着某种阴冷的满足发现了这一现象竟也发生在了他自己身上。

希拉不再浪费口舌,只是径直拥着他回了地下室。

一缕碎发很具有艺术气息地落在了他前额上,希拉忍住了去上前将它捋顺过去的冲动。桑德兰喝醉了之后很出乎意料。

它轻轻为他合上大理石棺盖。

它但愿每晚醒来都在他身旁,在他身上,在他之中。

但今天不是时候。

...Ιρις...

桑德兰再次醒来时,通过晶石折射的人造月光透过落地花窗隐隐约约滑入室内。昏暗的彩色玻璃描绘着死之舞,都是些失真、抽象而又写实的影射。他有些吃力地推开通往地下二层的金属门,双眼立刻被满目的猩红所覆盖。泛黑的,矛盾的反光的深紅。

就像有些人不能接受毛茸茸的生物,有些人不能接受苹果一样,有些人不能接受一屋子血池。

在上一份工作时,他便听说过巴托里女公爵以鲜血灌入浴池沐浴以永驻青春。然而,眼前却是一片小型湖泊般大小的血池 ,满目分出层次的,带有琥珀反光的暗红。希拉则留给桑德兰一道倦懒闲适的背影——都已经进行过更贴近的接触这有有什么意义呢,桑德兰心中那个恶意的声音习惯性地自嘲。

需要多少新的牺牲品来用以保持新鮮感呢?桑德兰不敢,也不再有立场计算。

他变得敏锐的感官也使这一切适得其反:在嗅到一种生理性的醉人中令人厌恶作呕的浓香之外,不同与一般贵族掺水的奢侈排场,希拉的奢靡浮华是肆无忌惮的。

早已察觉小神父的光临,希拉终于缓缓侧过身,带着一丝漫不经心的微笑,向自己的称不上朋友的朋友,谈不上爱人的爱人,算不上血系的血系伸出邀请的手势。其中的无所顾忌与优雅使桑德兰脑后发寒。这个手势是具有象征意义的,蔓延的满目的鲜红沸腾盘旋绞成了一个大写的词:未来——他失去未来地,在世间病态的停滞。

因为一切活物的生命是在血中,我把这血赐给你们。

因此,我对以色列人说,你们不可以饮血,寄居在你们中间的外人也不可饮血。

但凡饮血的,必将被剪除。[1]

桑德兰僵立在浴场前,然后他笑了。

“介意我与您一起么。” 他偏低的口音与其说伦巴蒂更像是莱茵兰 。

希拉猜测主教在引用什么旧识的言论,它并没有转头,余光落到对面发暗的花窗倒影上,“随意。”

桑德兰的笑声和笑容一样——悲哀,以及悲哀之下并没有显现的,转瞬即逝的空洞茫然。出乎希拉意料的是,桑德兰并未慌然逃避。他一步一步地,轻轻地踏着向前,仿佛下一刻就要飞走——不,他再不能。希拉快意地想道。

桑德兰不能再苍白的脸上被抹去了表情,他站在池边呆呆地伫立了半晌,而后以奥菲利亚的形态合衣滑入了更沉,更暗的血水中。何必再与自己的命运进行抗争呢?当他望向希拉时,内心中充满一种几近无法掩饰的欲望:他要向希拉忏悔,向这个毫无共情心的血族敞开心扉,讲述他所经历感受的一切。当然他并没有。

他任凭自己沉落。

它回过神来,将酒杯放下,指尖划过了玻璃杯沿将香槟染成了粉红。此时希拉带着一丝扭曲的满足确认到,桑德兰已经一无所有了。它意识中的影子张牙舞爪,我的。

至于那个殉道者式的无聊表情,它有些厌倦地想到,桑德兰特有的自我折磨与优雅的自残——至少在这里还没有到头。

希拉懒散地回应,“你会要你想要的,在我告诉你想要的之后。”

我也这么认为。

它引着他将上身停靠在大理石雕像下的光滑石阶上,欺身而上。中性化的死神安卡,或是伊西斯,或是别的什么----仿佛侧着脑袋凝视着他们交缠的身体。桑德兰别过脸去,却正好将脖颈送向了它。

希拉自然而然地吻上去,它为享用它的东西等了太久了。一边心不在焉地将两根手指送入桑德兰的口中,准确地摸到尖牙按下,喂食它的奴隶。

桑德兰不由自主地吮吸着略带粘稠的,渐渐熟识的味道。像琥珀蜜蜡和苦艾酒。与此同时他感觉希拉也咬了下去,他感觉自己的血液在匀速流失,却感觉像醉了一般,并没有空暇为此担忧。

还是太年轻了。希拉在他颈间咧嘴一笑,含了一口吻住了小神父,送入他口中混合交融。

“唔......” 桑德兰只能发出低低的哼鸣声,他们两人的血顺着他一边唇角溢了出来。它腾出指尖接住,抹到了桑德兰颈间的伤口上,“可不能浪费了。”

托斯卡纳将这称为“天使般的姿势”,不过希拉更认同阿拉伯人的说法:像两条蛇交尾。如今的桑依然很软,保持着舞者般的柔韧姿态。

在彩窗旋舞之间烛光,与晶石暗蓝色的夜光晕染出一个模糊的轮廓,一个侧影。

——好像什么上个世纪的纸牌游戏。它有些心不在焉地想,挥了挥手将灯光暗了下去。

这里不再有光线,只有他们。

它一一给予了桑德兰胸前粉嫩的小点,第三根锁骨下的凹槽,与腰间盈盈的凹陷足够的关注。他十分敏感,刚换过血后,奶白色肌肤被接触的地方泛起一片片稍纵即逝的淡粉红晕。

虽然并不确切地情愿,桑德兰感到他的身体在渐渐打开,迎合着希拉的侵入。他深深厌恶着这样的自己。

他自暴自弃地将双腿交错着缠上它的后腰,将它们固定住,又隐忍着咽下一阵阵哼鸣。

“你知道,你可以叫出来。”他在间歇低声有些沙哑地说。

桑德兰将终于从失控的撕咬中渐渐愈合的脖颈微微侧向另一边,眉头紧蹙地用手肘撑住被摆得扭曲的上身,亚麻色的卷发凌乱地垂过前额,将小脸埋进了靠枕里。希拉想着桑不应该被允许看起来这般,但他看起来就是如此。

占有

吞噬

无法落成。

他的身体和意识继续说着两国话。就是这个瞬间桑德兰在浅红色液体丝绸之间的姿势让他想起了二楼走廊角落画布上受难的塞巴斯蒂安。蜷曲起来腾出些空间,桑脸上一样是承受与平静的表情,因为希拉。

可惜艾琳并不存在。[2]

他的血奴空洞的表情透露了他现在不在这儿。不过它还是隐隐希望桑眼中一闪而过的短暂迷蒙是出于失神或情欲,或者两者皆有。桑德兰并不爱它。

不过暂时这样也好。重新将他们清理干净,回到主人房,希拉将精疲力竭游离状态的情人摆正,小心地为他拉上从二楼储藏室取出来的波斯薄毯。

它披上睡袍到工作台前给自己用裸麦,酒精加逆回溯试剂快速蒸出了杯Kornbrand,没兑水就一饮而尽,这个场景香槟并不适用。[3]

...Ιρις...

桑德兰大致地清醒过来之后,面临着空了一半的床(9:30,上议院的例会),和对于一系列新问题的思索。

只不过目前他并不想继续和种种思绪持续不断地纠缠不休。顺着床沿毫无障碍地起身,瞬移过去。衣橱常常是文学作品主人公面临新生活转折的一个意向,桑德兰心不在焉地想到,转向另外一侧,眼前迎面是一色儿的灰黑色。他选了一件希拉的黑袍套上,棉质长衫出乎意料地柔软服帖。

“Pluma-lumos.”召唤了一支羽毛将拖地的部分齐腕切落,他犹豫了一下,还是将布条捡起来。挂回了衣柜的空缺处打了个蝴蝶结示意。

需要做些打破常规的事转移注意力。他在脑中过了一遍诸多选项,思绪停在了地下二层拐角的破旧木门前。那扇门可疑地莫可名状,也并没有锁。

说做就做。他说服自己行事轻浮些,也是,什么能比一室血池更加出格呢?他无声瞬移到目的地, 附近空气中弥散着潮湿的黏土霉味,混合着腐朽的冷香,他辨识出这是陈血的气息。桑德兰皱了皱眉,还是非常无礼地推门而入。

结果依然出乎意料。府邸中最阴暗的角落并没有堆满刑具,奇珍异兽,或是受害者尸体。室内幽闭而空荡。只是六面砖墙,以及一半嵌在墙里的人。

“冯·克里特神父?我等您很久了。”

即使是这般的状态,依然明显是个有故事的血族。他闻声缓缓地抬眼,是的,这大概是他能做到的最大动作。

“许久不见,真是许久不见了......”

他大概确定他不曾正式见过他,在生前在逝后。 “请叫我桑德兰。不知道能不能了解您的名字,” 桑德兰轻声说着官话,脑中不自主地快速核对着相关人员名单。谁,或者与谁相关者会让希拉有耐心如此处置?

“还是不了,词不达意。” 他的声音喑哑而带有音律感,然而非常低,“一个早该化成灰的故人。”

“您有什么需要的么?” 或者说,可以有限地做些什么。

囚徒将目光转向了砖墙上方的装置。死者的旧血对于他们来说有如毒药,正以极其缓慢的速度,一滴一滴顺着砖石缝隙侵蚀到他身上。这是一个缺乏创意的残酷装置。

在按下拉环之前他想了一下,还是停住了。 “我很抱歉,” 他欠了欠身, “现阶段我无法满足您所要的。” 提利安诺——不,应该是提利安诺·勒托里亚侯爵——试图十分技巧性地引导他协从自杀。

“请稍等片刻。”不过他暂时可以采取缓冲策略,瞬移到附近的酒窖从走量比较频繁的中间排取下一瓶干红,顺便拿了一只锡制长酒壶。

“谢了。” 侯爵合上眼咂了咂嘴,面目平静,“短时间内好多了。”是的,不知这是善举还是恶行。

“哈,” 提利安诺苦笑,他想也不行,片刻闭目低低地说,“实际上,可以帮我拿一副塔罗牌么?纸牌也可以。”

或许是出于无聊的想褚逆希拉的心理,或许是出于对先知能力的好奇,桑德兰从堆积着废弃旧物的舞厅中召唤了一副塔罗。

他洗了洗,将纸牌展开成扇形,提利安诺目光望向很远的地方,“第二排右数第三张、” 桑德兰将其抽出来摆在石棺上,“左数第七,一排右数十一,谢谢。” 他依次取出,小心地左右翻开。逆位恋人,吊人,剑七。[MOU3]

桑德兰快速念出牌面上的拉丁文,将三张牌又插了回去。血族颤抖着低声笑了,转而阖上眼帘。

许久,“呐,可要帮您再抽一次以表感激。”侯爵发出一声延长的叹息,一个秘密,一个被揭开的秘密,在账簿上都能相抵。他不等他回应重新报了具体位置。

桑德兰目光扫过正位恶魔,杯6,节制。

“虽然可以预告一些类似不要上塔楼什么的,同您重申一个相对比较重要的:不要反复违抗希拉的旨意。” 顺着您的主人一些。

“很怀疑我可以不么。”

他反而嗤嗤一笑,“说的也是,您同我一样被锁在这里啊。”

[1] Leviticus 17:11-13,比较自由松散的翻译。

[2]天主教流传,殉道者塞巴斯蒂安在288AD被羽箭射中之后被罗马的艾琳所救治。

[3] Kornbrand, 德国十五世纪后出现的高浓度裸麦白兰地,没有兑水的酒浆酒精浓度在85%左右。

[Office1]Ft:后来揭示,其實希拉用的是保鮮防腐的回溯藥水,理論上因為血族無菌,且不怎麼沾灰塵幾個月不換都沒有問題。