Scorpiris Schemata 蝎鹫尾图式 第八章 :重回日常

第八章

重回日常 Reverse to Triviality

坐标 月落城东南翼,勒托里亚领地,玛蒂尔达 塔吉利亚·勒托里瑞斯V女公爵的沙龙。

Moonlit City, North eastern Laetoria Territory, Countess Materlda Tageiria Laetorius V’s Salon

...Ιρις...

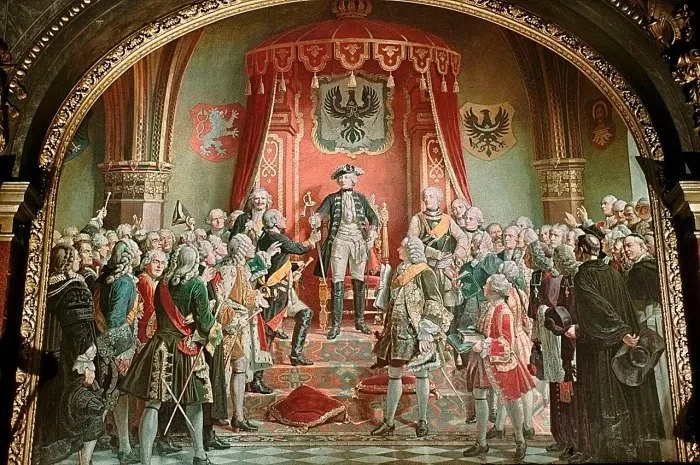

主要盘踞于普鲁士附近的勒托里亚的沙龙不同于中洲传统由犹太夫人们主持,不过依然类似。在寸土寸金的月落城北部玛蒂尔达女爵宽敞的,悬挂满奢靡繁复的珠宝色丝绒帷幕与波斯挂毯,装有真迹的暗金色画框的会客室中,一群遗老遗少半靠在时兴的费尔南德进口的法式印花沙发上端着新鲜血液配陈年红酒的高脚杯,一反议会中咄咄逼人的常态斯文地轻声交谈,吞吐云雾。

低矮的黑曜石茶桌上零散摆着几只精致的彩色玻璃波斯水烟壶。拜血族出乎寻常的恢复力所致,脱离了中洲人类成瘾性的麻烦。鸦片酊白天用以安眠,高纯度的“卡里姆汗”夜间唤来清醒。[1] 中洲的鸦片,亦或者魔界出口的蓝罂粟剂用辛辣的胡椒味橡木红酒升调,兑以新鲜年轻血液更为适宜,在犒赏单调的味蕾的同时,可以短时间获得轻快的欢欣感。

玻璃瓶们中间是一副杜瓦的Jeu du Monde (桌游世界地图),精致的正方体水银色子,而收在一旁的黑白棋盘的棋子被征用成客人们的标识。

“从什么时候开始卡玛利亚的诸事可以应用公式解决了。”威廉姆 林特VI公爵理了理样式反潮流得低调,裁剪简单的英式墨蓝色三件套,将还遗留着油墨味儿却翻到末尾的Philosophia practica universalis放回茶几上,准确接过对面掷过来的骰子,将黑首相前移,“五点,49.意大利。”

“还在看Freiherr[2]的著作?”希拉挑了挑眉,将立方体拾起来轻轻放开,“这还算正常的,我们第五狱中亲爱的西塞罗近日的新作还重申了“Virtus practicus (实用美德)”在议会制中的重要性,在演讲中可没有听说财务官谈过所谓美德。两点,意大利,对不住了。”黑国王将倒霉的首相轻轻推回了[44.菲律宾]那格。[3]

公爵嗤笑一声颔首同意,举杯,“敬不切实际的新兴思想,”

“终有一日将中洲引爆。”军部总长林兹利也举杯接话,将黑城堡追到了[46.西班牙],俄罗斯式地将玛蒂尔达专门提供的浓缩伏特加一饮而尽,豪迈地将上个世纪的水晶杯砸落在地上,换得女主人的蹙眉,然而那做工精良的水晶杯顽强地在花窗纹的地毯上猫式翻滚了几圈,完好无损。

公爵优雅地抿了一口,随后像餍足的猫科动物一样眯起红眼睛,“调配太棒了,玛蒂尔达,不出意外是梅多克省?”

“La Mothe de Margaux (玛歌酒庄),在这点上法国佬还有些可取之处,[4]”女主人轻摇着折扇认同,“客人的满意,府上的荣幸。三点,54.立陶宛。”用亮丽正红色长而饱满的指甲将白王后领先推到了地图螺旋形的中心附近,“敬卡帕多西亚。”几位高世代的客人收敛笑容为这个被原附属密党四族联合推翻的传奇氏族正式举杯致意,不说敌人的敌人,勒托里亚与密党王族曾有过长期往来。

左侧翘着腿斜斜瘫坐在扶手椅上的血族摸了摸短短的胡子,“估计会从费尔南德和维图里开始炸起来,路易小可爱[5]对佩勒姆在新大陆的霸道行迹积怨已久了。”想到这将引起的英属维图里与领地法国的费尔南德之间的间隙,中土办公室秘书长提香暗搓搓地内里合不拢嘴,小指一动灵活地将色子摇下来。

然而秘书长的浮想联翩残忍地被自己的下级,沙龙的女主人玛蒂尔达打断,“别忘了菲利普亲王还资助小可爱盯着西里西亚省不放呢。”

提香轻咳一声,“莫谈政事,莫谈政事。”前一场还没解决完,中洲本来就摇摇欲坠的权力天平又开始调皮地晃悠,“哎呦,六点,”外长扑通扑通地将白首相蹦跶到地图正中的第63格[法兰西], “‘世界的中心’,承让了。”语毕向得知可以提前收工回家的支那人一样露出了心满意足的微笑,动作夸张地将那几个花体字写的“拉斐尔,1514”,“菲迪亚斯, -447”,“马蒂尼&西蒙尼, 1329”等等奶油色纸片拢到自己身前。[6]私人画廊又锦上添花咯,收获颇丰的外长心中在众多严格意义上的反派面前发出“桀桀”的经典邪恶嗤笑。

“话说回来,炼狱的学者们怎么最近又开始复辟经典学说了,”端坐于次座的除了深红瞳色相当符合普鲁士贵族长相的新党党首阿德莱德不动声色地将[62.波罗的海]的白国王精准收回E1,倾过身翻开沃尔夫的“科学方法论拯救困惑政客”的新作轻叹道。他声音不高不低,管理得当出一种冰冷华丽,又不过于高高在上的质感。

不同于卡玛利亚集会中严格的阶级分化,在勒托里亚的沙龙我们可以观察到保守派贵族与新党党首和平友好交谈的奇景,特别是鉴于上下议会在“帝国鹿”中唇枪舌剑的常态下。题外话,勒托里亚禁止公务员政客之间屠杀的修正案还是因为帝国议会初期上下议院长期互相暗杀的混乱而联立一致通过的。

“历史的车轮也该转回来了。”威廉姆戏谑地引用了不在场的亲王的口头禅,得到客人们心领神会的微笑。在得知希拉在场之后避之不得的海德里希托词去“罗马帝国”殖民地,第三叶之后从第一搬迁到第五狱的非信徒学者亡灵聚集的Limbo(炼狱)访问。嗯,实际上大概更多是为了逃遁与据说得到传讯之后立刻订了Le Charme杂志上的新款镂空塑身衣翘首以待的纳蒂亚VIII女爵的联谊晚宴。

几人又闲聊了一会儿魔界的新闻八卦,从HNC(魔界中立党)通过熔岩晶石新税,莉莉丝夫人再次提议第二狱归属公投,谣传阿佩普祭祀团的最新动向,一直到什么路西法与米迦勒被曝共同出入香水咖啡,什么魔界王子玛门花花血族[7]的专访,气氛愈发轻松懒散起来,女主人还是问出了客人们期待的房间里的小象,“未来的Gemahlin适应得还好么?[8] ”

认为小神父沉浸在无聊的自怨自艾,自暴自弃中不可自拔,当希拉准备回答时,得到了未来的Gemahlin不知所踪的消息。

“你说不在主人房是什么意思?”

眼前的佣人战战兢兢得回答不上来,“您…走廊外的传送口…”露出哀求的目光。

这真真是越来越有意思了。希拉充满自知之明地、幼稚地将怒气撒在了一次性血奴的身上,在折断他的脖子之后取出手绢擦了擦手,随意丢在尸体旁边。 众人理解而同情地向准备提前离席的亲王道别。

唉桑德兰,到这个时候,依然总是充满了不可预知的惊喜。希拉瞬移到玛蒂尔达家的传送口,随手试图奢侈地由炼金术师通道召出自己常穿的黑色斗篷,结果恼人得没有得到结果。他从空间折叠的衣柜中随手取了件替代品,准备到近几个月反复出入的莱茵兰出口处理另一个烂摊子。

...Ιρις...

窗帘紧闭,全速前行的马车里,桑德兰将取用的黑色斗篷的兜帽放下来。当沦为捕猎了十多年的种族的时候,避开——不,推迟教廷眼线与赏金血猎猎杀的难度很大程度被降到了最低。

他抬手挡住眼前厚重帘幕中隐约透进来的刺眼的光斑,有时候一支金制烛台可以挡住任何多余的问题,甚至于包括明显异常的瞳色。

“老爷,到了。”不知多久,终于停了下来,车夫说完像逃避瘟疫一般急匆匆挥鞭离开。桑德兰欠起身,环顾四周,依旧是一片无梗花栎树组成的平静的荒凉,与写实的虚幻。

在他尖柱约扬奈哥特的约蒙石灰岩组成的坟墓[9], 晚霞落下,像一条似曾相识的晦涩的丧歌乐谱。三代的福利与诅咒让他可以甚至在转变初期适应温和的阳光,他不禁自嘲。

回到梅斯主教堂的阁楼上,他无法再叫它家——他不再有这个概念。不是这个勉强摆了家具的空屋。而他在这里倾注的六个年月也不再有任何以往的意义。

一切正如昨日那么熟悉,一切又如此陌生。如同——愿主原谅——另一生刻骨铭心却从未在现实中经历过的另一个今天。

他哽咽,无法念出祷文。咬住下唇,伤口刺开愈合,又破开。睫毛如刺,口中是甜而咸涩的泡沫。

用双臂包裹住自己,指甲紧紧抓住那件使人错乱得闻起来像希拉的墨色长袍。这符合逻辑,毕竟原属于它。但他依旧因为被那隐约弥漫的辛辣的铁锈、松香,融合着不可辨识的中东香料与麝的气息包围失神而厌恶。

桑德兰放下兜帽,从斗篷中滑出来,将它无可挑剔地在桌上折好。到了这个地步,他依然不想欠希拉任何什么。

将不断散发毒气的长方形布料放到一边,他叹了口气,开始用抹布清扫桌面上的浮灰。主教虽然职位不高依然是终身制,在不可避免的肃清之前,他还是希望用偷来的时间将留下没有处理的诸事尽量安排妥善。

内心中他自己的声音恶意地响起,一个简单的演算。在血族速度与力量提升到顶峰时,消耗也随之极具加大。不同于畜养“牧场”的卡玛利亚,勒托里亚有直接从人类身上取血的狩猎习惯的血族,保守的估计,平均每天需要谋杀一人。一年三百六十五又四分之一,三百岁以上的成年血族完全凭借传统狩猎身上累积着惊人的约十一万人命。然而审判所,在冕下上一次推行改革重组之后重新开始的对于血族的研究表明,转变初期的消耗需求相对较小,特别是考虑到他目前拜它的血奴契约所致,体内还存留着二代血族的部分血液,理论上来说可以在透支陷入永眠前拖延两到三个星期。

反正他也没有想活下来的意图,桑德兰将整理好的神学书稿上打了个漂亮的结,面带微笑。

新月快要落下了,新的一天就要开始,他怔怔地想着,清晨的日出是如此美丽……真希望再看一次。

他浪费了多少个美丽的清晨。

他勉强地抿了下嘴角,明天……不,很快的,会再看一次。

然而在此之间还是需要面对现实问题,相对较为紧迫的是呼叫着异常的瞳色。回想了希拉之前在撞见其他访客时遮盖眼珠的“小伎俩”,他连番试了几个自身私下习得的有伪装功能的中级法术(甚至包括在信理部任职时与幻术师交手之后查阅的专业的Somnium-umbraeii(浮光掠影)),最后还是用了除圣光外相对熟练的中级水系,小面积的 Calantica-sapphyrus (海蓝帷幕) 在瞳孔前浅浅蒙了一层略微比原本瞳色深一些的蓝色薄膜,接近海面山雨欲来的飓风的灰蓝。

此后下楼将诠释字面意义的凶杀现场的正厅中将吊灯重新提拉上去,感谢洛林省的主教在他使用余留的话语权要求下,并没有给梅斯指派执事。

看到粉碎状态的圣水池与前厅在月光下发黑的血迹,桑德兰叹了口气将墩布靠到墙边,好像教廷对元素咒术的监控是他的首要之急一样,心不在焉地用Mandus-sinceri(清洗一新)解决了问题。

毕竟明天是安息日。

...Ιρις...

第二天在本家的马车到来前一切如常。熟练地主持了清晨与午后的弥撒,被市民们借口之后讲道的机会闲谈,客套地称赞夫人太太的周日礼拜服,甚至在告解室里接待劝解了几个觊觎他人财产与配偶的困惑的灵魂。

所以当傍晚看到封地的首席男仆风尘仆仆地赶来时,桑德兰除了叹息还能做什么呢,丧事常常抱团儿前来,一切如此失真,又如此在情理之中。[10] 在北方战争最后几年负伤之后侯爵的健康状况就日渐愈下,虽然丹妮莉夫人在去年写信时估摸还有三四年,显然去年格外难捱的冬天减短了日程。

“小少爷,不,冯·克里特神父…”两鬓斑白的中年人目露水光地摇了摇头,

“桑德兰就好。恩斯特,请先进来吧。”桑德兰将这个侯爵忠实的帮佣领到图书室,将悬窗推开,“茶?”

在连忙摆手的“白水就好”之后为两人烧了热水倒上, 向从包裹里取出凉掉的封地的罂粟籽棕面包的恩斯特道谢收到斗柜里之后, 男仆略微哽咽地说,“新主母希望叫人来接少爷回封地,”

“哥哥……?”

“大少爷还在军中没来得及回来,”恩斯特呼气,收敛悲戚的神色,将茶杯小心地放下,“一个一个,都活在军中,死在——原谅我的逾越,小少爷,丹妮莉夫人光顾着哭,府上该办的事儿都拖着……唉,要是夫人还在……”桑德兰的生母,伦巴地的桑瑞妮女爵在违背侯爵的意图,将十五岁的次子托族中叛逆地皈依了天主教的赫尔伯特送到神学院之后,还是没有撑过那个冬季。夫人本身身体就欠佳,记得每年秋冬都前往南方修养。

桑德兰闭上双眼,抬手止住了后续的话,“愿主使她的灵魂安息[11]。”

“一定会的……”两人共同回忆起温柔的桑瑞妮夫人,短暂的,属于念旧而非尴尬的沉默。与其他贵族子女一样因为联姻而非感情与侯爵结合的夫人,并没有像众多法意随性风流的贵妇一般,甚至在知晓侯爵保持了与所爱的关系后依然选择了一种可敬,忠贞,保守而充满悲剧性的生活。

桑瑞妮夫人同样处事蜿蜒曲折,他依然记得自己在克里特府上的图书室中发现过的一本原版的伊利亚特,在他在书页空白处做出现在看来相当稚拙的批注,曾经在“无意间”放到图书馆桑瑞妮那一角之后,不乏惊喜得看到过夫人拿浅蓝色墨水字迹娟秀的回应。

“哦,是么,桑德兰?”记得那时自己问起时夫人不动声色地眨了眨眼。

在桑瑞妮夫人离开人世后一段时间他和拉比拉德都曾因为侯爵近乎是丑闻的续弦而疏远父亲,冯克里特侯爵半生都像普鲁士贵族的范本一样,照本宣科,严肃,沉默而情绪内敛。现在想来与法国情妇的结合可能是侯爵鲜少的顺从自己真实心意的举动。

不过这一切对侯爵来说已经没什么意义了,很快,对他自己来说也同样。

“恩斯特,我这里情况有点复杂,”他最后说,“拜托你明早先一步回封地,记住,向丹妮莉夫人说我被耽搁了现在无法回去,之后我会尝试私下跟上。” 桑德兰并没有感到深刻的悲痛,甚至与眼前之事之间有种莫名的距离与隔阂感。不出意料的话,侯爵将前往那个他不再可能抵达的地方。

恩斯特没有追问,站起身,“不用隔夜了,府里还有办不完的事,”桑德兰几乎无法回视他担忧的目光, “小少爷,您也保重…”

他无力地倚在正门边,目送恩斯特略微佝偻的身影驱车渐渐远去。

道路尽头地平线附近,另一辆马车缓缓向前方驶来, 侧翼印着教廷的标志。

...Ιρις...

当桑德兰先入为主地认定他自己的时间也提前到头了时,他的旧友从马车上提着墨绿与黑色相间的长袍字面意义地跳了下来。切斯特依然是十多年前印象中的样子,躁动不安,活跃而爽朗。

“桑德兰,你从来没有超出半周不回信的,”这个在没有尤其显著的背景,依然混到了接近权力中心的拉维纳教区主教将担忧掖进了衣服角里,“害的我需要托词‘友好访问’了摸鱼过来。”

“切斯特,好久不见,”桑德兰在心中呼了口气,有些勉强地笑着摇了摇头。前者主随客便地跟着像进到自己府上,大摇大摆地进到图书室。

他不由轻轻叹到,“你还是这个样。”

在这个样嘟囔着“这个样是哪个样”时还是敏锐地察觉到了桑德兰略显灰暗的神色,嗯,或许是还没有收好擦干的一对茶杯。切斯特偏头做出无声的询问。

花时间想了一下,桑德兰还是说,“恩斯特刚刚来了。”

对于从少年时期就认识的切斯特来说,这句话就够了。这个娃娃脸看不出年纪的褐发青年努力做出了一个不大成功的哭丧脸,“我很抱歉。”

“谢谢。不是知道许久了。”切斯特大概是最为不适合共同哀悼的人士了,并且,估摸着这是与友人的最后一面,他无意长久徘徊于对旧时光的感伤中。

“说得……也是唉?”拉维纳主教不大确定地说,径直走到桑德兰的立柜中,弯下身从略微积灰的角落中取出那寥寥几瓶红酒中年份最久的那支,加持圣力之后挥齿咬开瓶塞,变脸一样回复了笑眯眯的表情,“世俗法则教育我等,此刻需要开几瓶酒。”

桑德兰挑了挑眉,并没有拒绝切斯特推过来,几乎满溢的茶杯(是的,他并没有为那几瓶不恰当的礼品另外准备酒杯),两只手捧着小口抿了一下。

切斯特已经开始倒第二杯,“所以,现在府上是……谁来着……丹妮莉夫人主持?”他点了点头,主教理解地同样点了点头,“可想而知。”

两人又聊了聊康塔依勋爵家中的琐事以及按切斯特所言“永恒不变的宅斗”,最终依然盘桓到共同领域。桑德兰得知了“拜他老爹所赐”朱利亚诺主教已经爬到了信理部审判所顶端的位置,而胡安也大致升到了圣骑士团的同级。

“还是那么愤世嫉俗。”为了拯救酒过三巡开始熟练背诵“献给一个年轻的贵族”[12]的友人,挥手用風系无声咒召唤出那块罂粟籽面包试图缓解已经进展到“于是我可以淹没那枯涸的眼/为了那些长埋于夜台的亲友”的风流少年,虽然估计还是于事无补。[13]

“哦?桑德兰,你变了,”“枯涸的眼”依然捕捉到了他的小动作,“在……教职人员眼前公然使用异端法术……罚俸……”他果断撕下一小块面包拱上前堵住了切斯特的嘴。

“大概是我适应了。”曾经辨为禁忌的一切显得多么微不足道。风吹动桌上带玻璃罩的烛火,反光中他灰蓝色的眼睛闪过一道紫红色的光。

“你的眼睛没问题吧?”

“多云的一天。”他觉得自己突然陷入了夏尔·佩罗画式荒唐的经典对话。[14]

“这还不算什么,记得里尔克的眼睛忽黑忽紫——”切斯特突然噎住了话头,两人低下头默默继续以不同速度饮酒。虽然并没有开明公布地谈过在公文上“肃清异端时伤重殉职”的见习神父,桑德兰推测切斯特的怀疑基本上十之八九,用非常规方式避免内部的丑闻并不是特例。

“感觉像另一世的事。”他借既站起身,伸手去准备关上进风的偏窗。完全没有准备的失误——当月光打在他目前像精致瓷器一样失真的手臂上时,余光清晰地注视到他友人的表情凝固了。[15]

桑德兰麻木地察觉到拉维纳主教左手颤抖地弓成Vocantem (神圣传召)的起手势。然而他并没有继续动作,只是突然站起身,后退到安全距离。

不再继续伪装,他上前坐下,将眼前的半透明水雾撤了下来,令人不安的红色明显刺激到了切斯特,后者简短而突兀地询问,

“……是谁?”

他轻轻将茶杯放下,没有什么意义掩饰或者再做解释,“希拉II,希拉·勒托里亚。”不愿重现六年前的抉择,桑德兰将选择权留给了自己,在切斯特做出反应之前召来斗篷瞬移离开了梅斯主教座堂。

时间不多了,或许已经。

[1] Karim Khan是18世纪奥斯曼埃及流行的同名波斯水烟。

[2] 男爵,这里指当代德国哲学家克里斯蒂安·沃尔夫,在1750s陷入了学者事业的低潮瓶颈期。

[3] 这里魔党高层玩儿的桌游世界地图是杜瓦的原画,规则是十六世纪就在欧洲流行的Jeu de I’Oie (赛鹅图)不罚钱的变体,若两位玩家走到同一棋格,先到的玩家必须退回到先前的一格。

[4] 出于法德长期的边境战争与争端领地在德国前身与中欧的勒托里亚族女伯爵如是说。

[5] 法国路易XV (1710-1774) 昵称Louis le bien aimé 被喜爱者。佩勒姆是当政的不列颠辉格党首相。

[6] 血族们在这里将收藏的画作写在纸条上当做了筹码,分别是拉斐尔的【一个年轻人的画像】,菲迪亚斯遗失的【雅典娜在万神庙】,马蒂尼与西蒙尼合作的【(诺瓦斯的)劳拉】。

[7] 伊利诺·费尔南德X伯爵总编的,以无底线的八卦著称的杂志Joeurouge 花花血族。

[8] Gemanhlin 为亲王配偶的头衔,类似于英文中的Consort.

[9] 梅斯主教座堂是Rayonnant Gothic法式哥特式的建筑。

[10]类似 Bad lucks come as a cluster的谚语.

[11]“May God rest her soul.”

[12] 莎士比亚第1-126组十四行诗。

[13] “Then can I drown an eye, unused to flow, /For precious friends hid in death's dateless night “Stanza 30, Ln 5-6.

[14] 法国十七世纪诗人,画过格林兄弟童话故事小红帽的前身。

[15] Fine China, 不大好翻译,原词是精致的中国陶瓷。