Scorpiris Schemata 蝎鹫尾图式 第九章 :为时过早

第九章

为时过早 Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben

坐标 克里特侯爵府,北普鲁士,1750s.

Markgräfin Kret’s Estate, Northern Prussian Kingdom, 1750s.

...Ιρις...

“哦,莉迪亚,你说我该怎么办……爱莉还这么小,上帝啊。”从灰暗的金蓝色走廊尽头半掩的门,母亲略微颤抖的声音传出来。爱莉提着黑色的长裙,抱住怀里的书,抬头看见画像被下人胡乱盖上的暗红色丝绒,一切都是那么反常得暗淡与安静。管家莱文因为坚持只听从继承人的吩咐,目前侯爵府上几乎是无政府状态。

从母亲娘家带来的第一侍女莉迪亚轻声安慰着什么,她悄悄踮着脚尖走上前窥进去,丹妮莉夫人取手帕擦了擦高高肿起的眼睛,转而又说,“侯爵不会让我这样见他的,莉迪亚,给我重新编个发型,不用香膏[1]了,反正也要带上面纱。要精神庄严些的。”说完又毫无征兆地用力双手捂住脸痛哭起来,画掉了一脸的香粉、精致面妆和不合时宜的粉玫瑰色蜂蜡唇膏。

爱莉轻轻将门掩上,退了出来,同时也恰巧错过了进一步“那个奥斯曼婊子的儿子一个一个该回来的时候怎么不见人影”等等污蔑阿比拉德哥哥的意见,与夫人胸口晕染开像淤青一样的蓝色染料[2]。

女孩儿咬了咬因为忘记喝水有点儿破皮的丰满的嘴唇,转向走过克里特府昏暗的仿罗马式的拱形回廊,在仆人们因为母亲失态得无力主持大局呈无序状态,与侯爵尴尬地停在家族墓地的陵墓石头房里的状况——她多么想逃开这些,哪怕一会儿也好。

满目都是那种让人喘不过气来,空虚,冷清而浮华的景象。

侯爵总是给她感觉远远的,不是在宫廷上,在军中就是在书房里庄严肃穆相。她努力地想让自己更加伤心起来,毕竟这是现在应该做的。可是不管她如何试图沮丧起来,心中只是有点空落的。

不由自主地走到了光秃秃的花园中的圣母喷泉旁边,她回忆起从前淘气地将桑瑞妮夫人留下的金车花统统拔光,编成一个粗糙的圆圈儿,而小哥哥只是温柔又纵容地笑。她环顾四周,现在已经换成了母亲执意进口的篱墙粉玫瑰,在秋日里只剩下恹头恹脑,营养不良的几只强撑着。

等哥哥回来,估计自己就要按照侯爵在病中定下的婚约嫁给罗伯特了吧。这个外省的长子她只在几个被拖去参加的舞会中仓促见过几面。拜侯爵逼她找的几个家庭教师与家庭教师逼着看完的书单,爱莉也不是不知道,这简直根本上就是钱和钱,家族和家族的结合,不过至少在这一点上还算平等。爱莉摇了摇头,不切实际地希望小哥哥来得及回来,虽然知道主教级别不够给公爵继承人主持婚礼,要是桑德兰还保留着红衣就好了。

她还记得数年前曾问过好容易凑到同一时间休假回访的哥哥们,爱情和结婚不兼容吗?

阿比拉德依然绷着他的面瘫脸,长大了这是你的责任,爱莉。

而小哥哥回答,现在才感觉有点哀伤与无奈,不一定,但,一个并不意味着另一个。

爱莉晃过神,就近揪下一朵快要枯萎发黄的粉花,心不在焉地一瓣一瓣扯着花瓣,她又想到几次“偶然来访”与侯爵和碰巧在封地内的哥哥们清谈的哈斯堡的拉尔夫,与年轻而已经小有名气的学者温柔的蓝灰色的眼睛与完美的栗色中长大卷儿。

或者我可以请拉尔夫做情人,就像阿伯拉尔和埃露绮丝那样,爱莉心想。或者不能,不能出将,不能入仕,至少做得一个忠诚的太太。想到无比灰暗,感觉眼前像蒙了两个番茄一样模糊不清而又渐渐逼近的未来,爱莉又抵触地皱了皱眉。

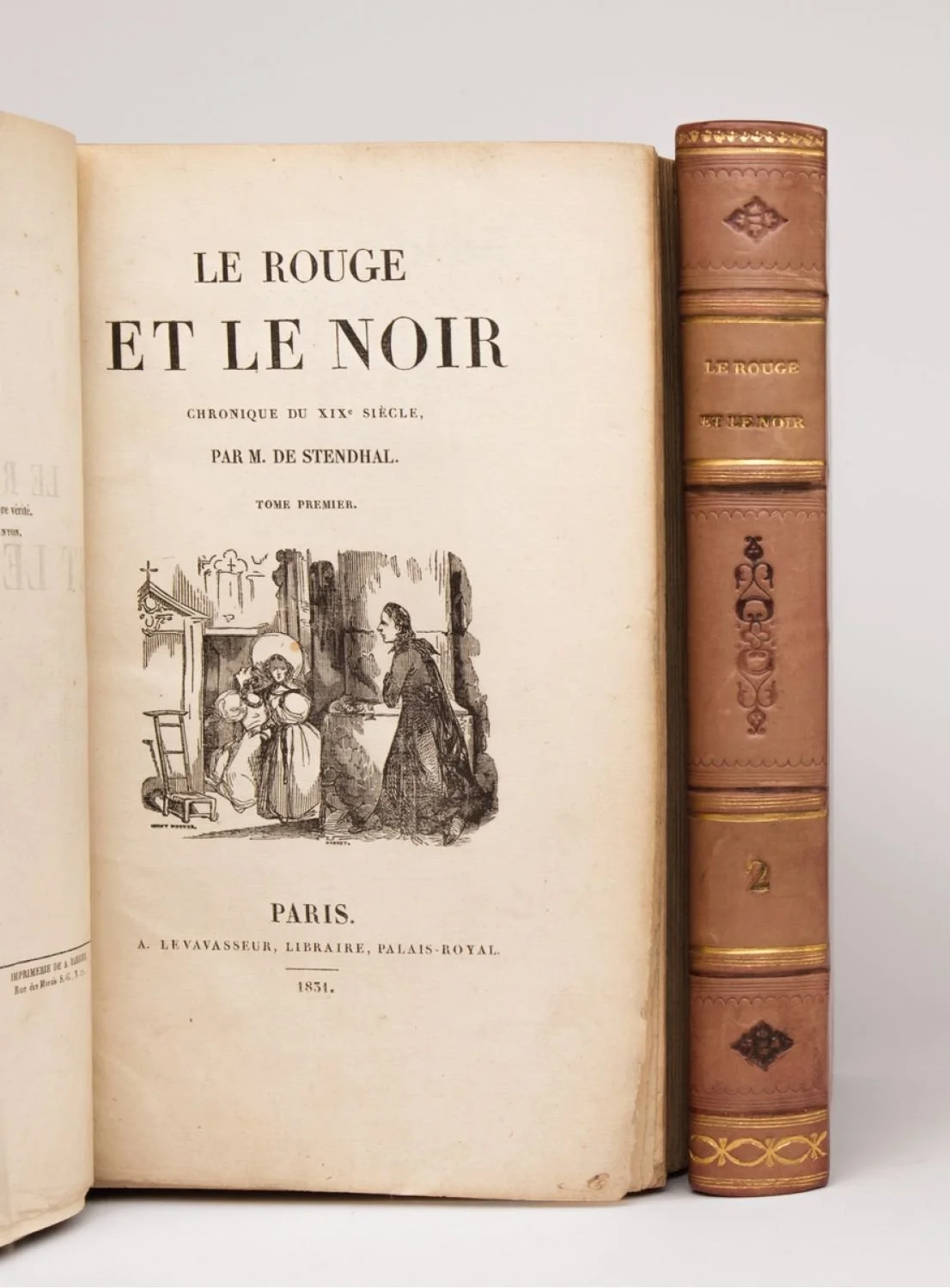

当爱莉打开Lancelot ou le Chevalier de la Charrette[3]准备继续浸入那个时代的时候,突然又被车轮声惊醒,阿比拉德,还是小哥哥终于回来了吗?

...Ιρις...

当朱利亚诺大主教,新晋的信理部部长终于携借来的圣骑士团精锐快马加鞭地赶到克里特封地的时候,第一个碰到的居然是坐在花园喷泉边,一边读浪漫文学一边一片一片揪着干枯玫瑰花瓣的克里特家小姐。

“啊,切斯特!还有执事阁下——”可是桑德兰平日里插科打诨的好友只是低头不语。

“——大主教阁下,冯克里特小姐。”暗自皱了皱眉,朱利亚诺耐心地更正。

“大主教阁下,”女孩儿眨了眨眼,好像感觉到有什么不对,蓝眼睛里藏掖不住的担忧,“哥哥……不,克里特主教出了什么事了么?”

部长费力地将厌恶从脸上撤下去,他最讨厌这种名门望族的纯洁无辜而又善良的无知少女了。况且外貌的相似又时刻让他联想起克里特那圣母一样的嘴脸,好像笑一笑,眨眨眼睛什么都可以轻松得到。

看来提前了一步,朱利亚诺自信可以轻易看穿克里特小姐拙劣的伪装。虽然冯克里特不在封地,不过就他对于旧同窗的了解,这里现有的筹码还是有价值将它引过来,在情绪崩溃,击溃理智后相对轻松地截杀。

依然记得自己为推动主要改革培植的前枢机,HH[4]刻意拖延了下达大绝罚令[5]的进程。而克里特这种职位上亵渎神明的丑闻几乎是几世纪前所未有的。噗噗噗,克里特,真是让人意想不到,朱利亚诺咂了咂嘴,其实按照正式章程,因为还在职主教,应该在它失去行动能力之后带回审判所,陈述完毕接受正式的判决。不过感谢切斯特的证词,既然它属于被批准就地格杀的魔党,问题就变得比较模棱两可起来。而朱利亚诺爱死了模棱两可。

“事关重大,请帮忙引见一下克里特夫人。”克里特小姐摆了摆手示意一起跟过去。

打算总算开始清算这些年的总账,部长阁下决定采取主动。然而不管他如何部署,还是需要像对于克里特依然有好感的、现今的骑士团长胡安吐出来一个冠冕堂皇的理由。不耐烦地叹了口气,朱利亚诺借众人在浮夸的回廊中打转之际,开始与他低声谈了起来。

“但我们目前还不晓得克里特有没有伤人。”这话可一点儿帮助都没有,意料之中。

“得了吧,他是个勒托里亚。”部长心中白了他一眼,又一眼。

圣骑士还是犹疑不定,“而且冕下的批文还没有下来。”严格意义上他还没有被正式卸职。

“比起肃清前再被所里那帮人狠狠折磨,目前你不觉得这是最妥善的方式吗?”大主教眼中特意闪过一丝准备得当的柔软的感伤与无奈,“哪怕是看在之前的份儿上?”

“侯爵的小儿子?大儿子都没影儿呢。”这个前任法国情妇在亲吻完他的戒指之后疑惑地回答,并且成功被无视。

胡安紧蹙眉头看着他,在这一点上至少圣骑士团长可以明白他的意思,“而她们则是连带的代价。”他贴心地用意大利文解释,对于连带的代价们需要一定的仁慈。顺便需要让这帮普鲁士新教徒培植出对与魔党勾结的忌惮来,聖父在上,费德里科二世的朝廷都快成为斯克伊瑞斯的后院,勒托里亚的中洲度假屋了。

果然胡安最后还是沉默着同意了他连珠炮一样华丽绚烂的托词,而旁听的持续颓丧失神的切斯特则打了个寒颤。

这里还是速战速决,下人们?随他们去,下人们是最好的传声筒。切斯特,别挡道,你是哪一方的?胡安将终于明白了大主教将要做什么的教士轻易推到了一边。

老话说,每天都有人在台伯河里淹死。采取任何你认定最妥善的措施,聖父与处在教廷前线的信理部需要这样的人,想到即将进行上台后最顺遂的肃清,朱利亚诺不由洋洋自得。

...Ιρις...

将全部皮肤小心地裹在宽大的斗篷里,桑德兰挑拣着林间的阴影,远远望去已经可以看到庄园的轮廓。虽然知道极度不理智,他依然希望在一切结束之前回去看一眼家人们。

六年前因为隶属于天主教避免回普鲁士,六年后因为截然不同的缘由与身份还是必要回去,多么讽刺。

一方面从魔党莱茵兰的传送点直达普鲁士风险过高,另一方面,忧心只在夜间瞬移,若切斯特与他曾经一般作出了同一个决定时间不够,他冒险在阴雨天日夜兼程,不过还好大概赶上了。

或许依然是三代的关系,中欧午后阴沉的阳光于他并没有像对于一般新转变的血族一样致命,被风剐蹭时也只是像煮茶时被开水烫伤一样感到刺痛。桑德兰将黑色长袍紧了紧,以防万一还是从后方的林区绕进庭院,庄园内因为主人的丧事显得格外肃穆而寂寥。

路过和梅斯花园中神似的圣母喷泉,桑德兰上前拾起随意反扣在边缘台阶上的兰斯洛特捋好被百般虐待的书脊,放回原处摆正,到了都要嫁人的年纪,爱莉还是这样丢三落四。

怕遇见仆人们,他回复了正常速度走入克里特府那金蓝色的回廊,注意到那些被遮掩的画像,有些茫然若失起来。正厅中安静得反常,想来莱文先生大概政变式地拒绝了接受丹妮莉夫人的吩咐,这些跟过Lady桑瑞妮的侯爵府成员这么多年下来还是将侯爵的第二任妻子当做外人对待。

琢磨着应对丹妮莉夫人的措辞,他下意识地换了口气,而转角通往会客室的走廊尽头传来的气息将他凝固在原地。

爱莉,他几乎无法低声叫出她的名字。在唇间,仿佛黑色的冰刺,遗失温度地燃烧着。泪水不觉中滴落脸颊,烙在棋盘形大理石地砖上,鲜红色。

为什么?为什么带走她?并没有得到回应,走廊像一个空间被割裂的错乱的透视作品,一片令人眩晕的寂静。我还不够么?

寒意逐渐弥漫,一切都被混淆。这条路像是从柏林到耶路撒冷那么远。他拖着勉强重新拼接的神志,走入张扬得像被从中间撕裂开的胸腔一样的深红木门。

此刻他身上有什么碎裂了,神色中感染了某种陌生的东西。

啊,明显是带有展示意味的。桑德兰觉得自己的意识再次和一阵阵刺痛的身体分离开。

就在克里特的府上,他仅存的最珍贵的东西像一个废弃的破布偶,挑开的脖颈,割裂的腹腔,连带着她母亲与管家一起被胡乱扔在地上。

内里的肝脏为了制造更戏剧化的效果洒得满地都是,到处都是那种腻到让人作呕的甜香,使他窒息,将他蚕食。

违背生理反应地,他紧紧捂住嘴试图噎住涌上来的阵阵干呕,无法分辨快速侵袭扩散的血红是瞳孔反应还是自己眼前的真实。拉维纳主教失魂落魄地跪在她身前,双手握住她已经僵硬的,浸着干涸血迹的手。

“松开她。”桑德兰几乎无法辨认出自己发出的游丝般的声音,不管如何说服自己抉择的正确性,你没有资格这样碰她。他又极缓地重复了一遍。

“我没有——”切斯特低哑的嗓音在中间截断,”像个吸血鬼一样,把它完成吧。”

他瞬移上前,一根一根将拉维纳的手指从爱莉手上掰开,用斗篷包住她轻瘦的身子,轻轻地说,“你会活着,终身带着它活下去。”[6]

准备捧着爱莉将她放到家族墓地中侯爵身边,忽然手臂被像最后一根稻草一样抓住,“桑德兰别去,他们,他们就在主路外面。”

他缓慢而坚定地推开了拉维纳主教的手腕。

...Ιρις...

虽然希拉II用他高贵的脚趾头都可以想明白一个幻觉破灭的前天主教神父最后一个目的地会选择哪儿。但为了防止桑德兰再给他带来什么“惊喜”,还是避免使用直达的炼金术师通道为妙。

正当他划开蓝紫色的传送阵回到府上,给他最中意的斗篷的可悲替代品打着领部的结,正准备通过地下一层主人房外走廊导向魔党莱茵兰出口的传送口时,走廊尽头传来了恼人的轻轻敲门提醒声。

“莱斯特尔,你最好有什么迫在眉睫的报告。”

有些人生错了父母,有些人生错了时代,有些人生错了性别,但不管在中洲盘桓了多长时间,希拉还是不免对他府上的管家兼副官全然失格的二元性和对立性,不乏恶毒地,惊叹不已。虽然莱斯特尔·费安尼洛身材高瘦,有着奥克斯特有的蓝灰色硬化皮肤, 不管是他艺术家一样纤长的手,还是金黄兽瞳中的理智与清醒感都呼叫着截然不同的纠葛始末。他传说时代就行走在中洲的管家从修身的衬衫外袍——或是有袖马甲,管它瑞文戴尔[7]叫它什么——中抽出了一张明显是强迫症患者折的象牙色信函。

“如果我可以占用先生一点时间。”莱斯特尔上前礼节完美而不阿谀地递过,在他抽出来扫着浏览地时候解释说,“伊戈尔传信暗示了,大概已经能确定委托人的身份。”

盯着笔锋华丽的一簇簇阿拉伯文,希拉发出了一声冷笑将那张纸阅后即焚。虽然因为成功带领了勒托里亚在虎头蛇尾的第二次圣战里取得了有限优势,现在紧接着的战后他不能明面做什么,不过这并不代表着以后。他迅速将不明始末状况的海德里希为了避免因为桑德兰身份,族中与教廷未来可能的缓和政策, 在神父不可避免地进到内阁下的部门中因为休战法无法再做什么而先发制人的垃圾计划串联在一起。

从种种层面上来说是有情可原的减损措施,不过雇佣几个斯卡利,有没有搞错?他发出一声恼人的嗤笑。

可悲的是议长居然没有算计到,就算不说桑,希拉讨厌别人动他的东西。

“叫拉图卡先在军部动点儿关系把议长阁下波-立邦联[8]的拨款计划缓上一缓,欧克拉翰社会党那么点儿人,多此一举。至于其他,这件事先搁下。”

说着他动手在那个浮夸的画像下大理石桌的装置上摆弄了几下,确定了他的桑德兰果然按照推断回了梅斯后不耐烦地摆了摆手让副官自忙自的,还是失去耐心地打开炼金术师通道直达了教堂。

当希拉熟门熟路地推开阁楼的悬窗打算把人抓回去,却发现被打扫得干干净净的小房间已人去楼空。他心不在焉地想到来时门外的凌乱车辙,瞬移到楼下书房,只看见一桌匆忙来不及收拾的残酒残羹。

罂粟籽面包,他嫌恶地到旁边拿立柜抽屉里干净的软布托着某地特产拎起来闻了闻,小神父不会拿出来直接款待送它来的,第一个客人。看起来事态要从麻烦演化到更糟。

作者注:勒托里亚亲王客串福尔摩·希拉,基本演绎法,读者,基本演绎法。

...Ιρις...

桑德兰将一小束玫瑰放在了静静地睡在石台上的爱莉身上,旁边是平躺的丹妮莉夫人与莱文,地下是侯爵的棺木。

漠视了全然崩溃的拉维纳主教,他依次将剩下的家人搬到了本该三十年,五十年后才被放置的地方。现在希拉的命令变得毫无威胁力和意义。

他摘了粉玫瑰,干枯的茎秆上布满了刺,他手上依然有愈合、刺伤而又愈合留下来的血迹,可却似毫无知觉,专注地将茎干上的刺一颗、一颗剔掉。

他禁不住最后看了她一眼,爱莉睡在了落着几片花瓣的铅灰大理石平台上,沐浴在暖色调的傍晚的阳光下。记忆情不自禁地将过去与现在,真实与幻觉再次重叠在一起,错乱而繁杂的静默。

虽然明白他被绑定的灵魂无法再分裂开,他感到也许灵魂中的一部分将永远被留在这里,隔着一件黑色的教廷制服,间隔着无谓的伤亡,与永恒的死。

他看见爱莉带着荆棘花环,眼下滴落着两颗红得发黑的血泪,眼中却很平静地微笑,她双手合十渐渐上升,与天顶壁画中心圣母的侧影重合,颈间触目惊心的是他咬开撕裂的丑陋不平的伤口。

她张口说了什么,但他不再听得到她的声音。

他没有失去什么,也没有什么剩下。

不知是如何离开得墓园,桑德兰向庄园的主路与林间的边境瞬移而去。他沉默着扫过眼前神色各异的十几人,似乎为了清理门户并没有指派审判所的官方圣堂刺客介入,而传唤了圣骑士团的精锐,真是最后的仁慈。

他心中有一部分尖叫着让他毁掉眼前所有呼吸的东西,为了爱莉。

另一部分则平静地解释,这全部是他的错,一切是他的责任。

在众多叫得出全名的同届主教与点头之交的资深圣骑士面前,'朱利亚诺阁下,胡安队长,好久不见。' 骑士长以复杂的眼神以回应。

'请稍等片刻。' 在昔日同僚紧张戒备的神色下,桑德兰静静地走到临近的树枝前,小心翼翼地脱下了还未来得及换下的染满家人干涸的血液的黑色常服,折好,认真地搭在树枝上,又取下了靠近心脏处的从十字架挂在一旁。在胡安准备拔出银制浸了圣水的短剑时,他站在原地无动于衷。

朱利亚诺明显察觉到他的假想敌眼中的光已经彻底消失,充斥着惨然的死气。真是无趣。“桑德兰……这是您叔父克里特阁下最后能为您做的了。”大主教佯装犹豫地说,虽然眼中掩藏不住地沾沾自喜。

“我知道了。”他无意继续和他客套。

“桑德莱德·勒托里亚,接受审判吧。”胡安僵硬地背诵着过场词向前刺入了吞噬了年轻主教的魔鬼,单薄消瘦的躯壳中。依然是红色的血渍透过年轻人旧得发白但依然打理得干净朴素的亚麻衬衣晕染开,微微离心脏偏了几分 。

此时桑德兰的旧同窗们已经开始排列好念起群体从审判术的起始语。恍惚间桑德兰望见眼前金银交错编织而成的一环环圣光,带有唱腔的祷词声与桑德兰童年时家宴餐桌上刀叉的碰撞声,神学院'午饭钟'的闷响声,城中教堂悠扬的弦琴声等等诸多回忆的旋律串联成一片,而眼前有些刺目的光源则渐渐黯淡熄灭下去。

在环形光圈即将从头顶坠落时,桑德兰近身忽然出现了无数颗圣光星群组成的场,升上前去与从审判术相撞,在一道像四周扩散的强光后无声无息地两相抵消。

在那个瞬间桑德兰脑中同时闪过了多个想法——血族的自我保护机制让让他们难以轻易自裁——等一下这不是破碎星尘——怎么会没有失去它?

在众人短暂的怔住时,大主教的双眼快要瞪裂开了,不过在他意识到眼前的这个血族竟然免疫圣光后,立刻加快了攻击进程,示意让圣骑士上前。

不再有关系了,桑德兰平静地等待一切结束。

面对大主教级别的圣力操纵者与神圣骑士团三分之一的精锐,密党联盟军的标配是一位五代以上的可使用四支骨翼降临天赋的维图里血族或伊瑞博的高级法师巫师,外加至少等量的资深费尔南德火枪手若干,加西亚战士若干;斯卡利或许评估需要四名以上排名前二十的刺客专门对付圣职者;魔党军部则建议一名以上的高级幻术师或者亡灵法师,配合擅长近战的勒托里亚职业军官若干,可能还外加若干东欧战略伙伴半兽人军士保持防御。

也可能只需要一柄剑,一柄普通的,毫无加持的剑。

桑德兰怔怔地看着它用血族视力几乎无法捕捉的速度顺畅地平行横劈划了一圈。

此后的一切被猩红覆盖。

那是胡安的头颅与身体分离而溅出的鲜红。半秒中,牧师团也仿佛被透明的玻璃线划过整齐地身手分离。而桑德兰已经失去了感知的能力。

希拉II歪头用衣袖擦了擦溅到脸上的血点。一个使剑的炼金术师,或许因为他过于享受直接刺入血肉的快感。血族扫落肩头因为步入祝祷范围被圣力烧灼后的浮灰,嗤笑了一声,又快速地以他毫无口音的优雅语调发问。

“你是以何种态度对待这帮屠夫的?不仅仅伪善,居然还是一个软弱的懦夫!你自己与敝人的恩怨报了么?而你的主——哈虽然他早已抛弃了你——允许你自绝放弃毫无意义地逃避了么?“

“不用您卑劣的契约命令我么。”好像我现在严格意义上不是它的所有物一样。

他得到了一个毫不留情的耳光。随后希拉又单手拢住了他的脸颊,欲言又止,将他掼在地上。废物,居然是。希拉冷冷地瞥了像一摊失去骨骼支架的烂泥的幼崽,抑制住了将身上的斗篷披到他残破不堪的衬衣上的冲动。

“最后下来,你需要自己决定,我无法永远约束你。”血族居然这样说,平静的时候比发疯时更让人感到冷意。

“那请容我离开。”

“如你所愿。”希拉低声咒了一句“lech tiz-day-en”,又以命令式的语气追加,“你无法以任何方式直接或间接自裁。”结果只是换得了一个疲惫的眼神。

“折腾完了你知道怎么回来。”感觉再继续下去将失去冷静,希拉特意清晰地咬字念出来四代与之前的随身传送阵咒文“Permoveo-porta (移动门扉)”,移位消失在了桑德兰的视线之外。

...Ιρις...

桑德兰呆在地窖中,静悄悄地,面颊上佩戴着两个深深的沟壑。细纹错综的眼中带着如此厌倦的神情,以至于整间屋子就像一座待死的坟墓。一排窄而长的令人窒息的大房间,顶部小窗透过的动物油蜡烛发出朦胧的光线,室内充满了使人喘不过气来的湿冷气味。

到了饥饿状态的第二阶段,连记忆与神志都会模糊。他感受到自己在缓慢地裂开。外部的皮层首先绷紧,之后渐渐收缩,鱼尾纹和法令纹加深。他现在已经无法辨别,在这儿度过了多少天,只记得在种种失控的发展后试图远离封地。他心不在焉地看着烟灰色的干瘦的老鼠从身边匆匆掠过消失在破口的墙角,已经完全与外界失掉了联系,心脏附近衬衫的裂口与周遭干涸发黑的血迹永远证明了他已是被抛弃的死者。

他不再试图去分辨那些早已逝去的往事了,这些曾经以为很美好留恋的记忆现在回忆起来,只是一场噩梦中另一些变质霉变的噩梦。过去的生活与他不告而别,突兀地,永久地。墙上的挂钟,书桌,圣经与油画,他似乎在夜间或者同样寒冷无光的白日梦呓般地呢喃着什么。然而五脏六腑都被掏空了,他不再关心,也不再记得。

干渴可怖的日子并不像持续烧个不尽的残忍的大火,而是一种无限延长的,永不停止的局部裂伤,以一种缓慢而势不可挡的方式将一切一片一片撕碎。他哽咽着吞咽,口中却干涸着无法完成这个动作。没有固定的开始,也无法确定何时会终于结束。

干枯的亚麻色发丝凌乱地垂下,遮住前额上溅到的血点,挺直的鼻骨因为暗淡光线的角度在青白的脸上打下一道阴影。浑浊的,焦距模糊的深红色眼睛看向角落的下悬窗外面,一向红润的嘴唇被深纹割裂,发紫的苍白。

他就这样靠坐在墙边,一动不动。

这毕竟不是最令人愉快的结束方式。

自裁是有罪的,但如果选择活下去,脱离了自己的意志与意愿,他注定会妥协,会腐化堕落,变成他所恐惧而厌恶的一样。嗯,就这样。

我们都是罪人,但有些罪无法被修正,被救赎。

还好到此为止了。

虽然知道不是真的,桑德兰眼前闪过里尔克,不,伊撒拉夫冰冷的笑,最终消散溶解成希拉专注而意味不明的深红双瞳。

你无法让指针倒转,也无法校正曾经的错误。[9]

他轻轻发出一声叹息,无力地搭在石板地上的手微微动了一下,铂金色的微光闪过,加快消耗透支的速度,他召来一片羽毛。此时仿佛忽略了喉咙的刺痛,桑德兰静静地看着散发着微光的珍珠白打着旋摇曳着飘落到地上,缓缓熄灭。

作者注:很抱歉要杀掉可怜的爱莉,不过有些美好的东西在这里注定需要被撕碎。

第一个可以使用圣力的血族!在教廷与月落城摇摇欲坠的天平上会起到什么样的作用呢?

另外,在这里顺便澄清一下,无论是文艺复兴后期的宗教审判所,还是现代早期的信理会一般情况下都没有偏激到连坐被告不合作的亲属的,在本章中事情的发展一方面是朱利亚诺因为私人原因擅用权职,另一方面教廷希望快速清理掉前高层人员转移阵营的潜在丑闻。

另一方面,发现了吗,冕下不乏仁慈地给旧亲信开了个后门容许他自行离开,然而神父先生并无此意。

[1] Pomatum香膏是18世纪贵族女性用来抬高头发做发型的类似摩丝的固体,由猪油,牛骨髓与石油等等成分混合而成。

[2] 桑瑞妮夫人是希腊与意大利的混血,而1750之前希腊为奥斯曼帝国的属国,这里丹妮莉在可以挑拣贬低侯爵的前妻。蓝色染料:为了追随时尚潮流女士们会刻意画出蓝色静脉突出贵族气质,虽然不列颠,普鲁士等等比较保守的国家贵族女士一般不化妆,老家法国的丹妮莉夫人将本国的诸多流行带到了侯爵府上。

[3] 法国诗人克里斯蒂安由玛丽夫人的灵感写的关于兰斯洛特与亚瑟王王后的骑士长诗。

[4] His Holiness 冕下的简称,这里指本笃十四世 (1740-1758)。

[5] Major Excommunication,教宗保留级的绝罚令,被逐出教会之人将与教会隔离,不得领受任何圣事,并且失去救赎的机会,此类绝罚只能又教宗本人取消。

[6] “You will live, and you will live with it.”/” Du wirst leben, und du wirst damit leben. "

[7] 雾色山脉位面,中洲地中海附属高等精灵的湖区领地。

[8] 16到17世纪波兰-立陶宛君合国。勒托里亚与密党欧克拉翰接壤,中洲领地在沙皇俄国西部的欧克拉翰社会党扩张计划的长期对象。

[9] You cannot turn back the clock, or right the wrong. 构思的时候原文英文,翻译得有些尴尬。